La paysannerie dans la Comédie humaine

« La femme qui vous a pondu n'a pas perdu son temps. » Compliment adressé par le militaire Genestas au docteur Benassis.

Le monde paysan chez Balzac

La Comédie humaine comporte quatre romans dont le thème se recrute dans le monde de la paysannerie. On peut dire que ce thème n’est pas central dans l’œuvre de l’écrivain. Nous savons que son intérêt s’est d’abord porté sur Paris où certaines villes de province : Tours, Bordeaux, Limoges, Saumur, Besançon, Angoulême… Balzac est profondément citadin et profondément attaché aux modes de vie des groupes sociaux qui composent les villes modernes.

Le corpus du monde paysan balzacien est constitué essentiellement par :

- Les Chouans, 1829 qui est aussi un roman politique et une fresque sanglante qui a pour cadre une Bretagne sordide et terrible.

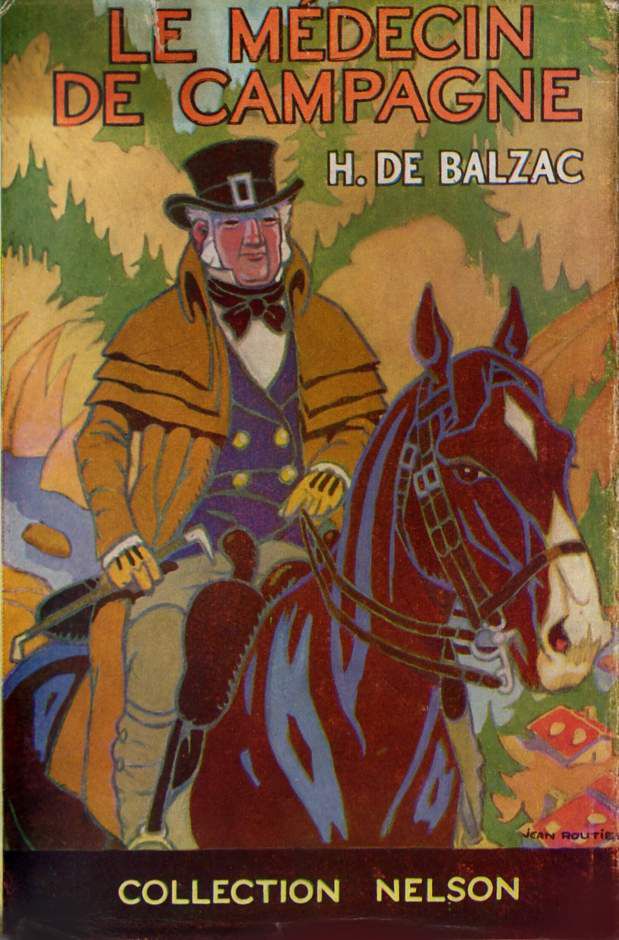

- Le Médecin de campagne, 1833 où l’on voit les résultats bénéfiques que l’action d’un homme déterminé peut produire.

- Le curé de village, 1839 qui montre la force de certains prêtres ouverts à l’âme des souffrants et la volonté inflexible (Véronique Graslin) de certains êtres repentants voulant se racheter d’une faute horrible et secrète.

- Les Paysans, 1844, enfin où, par exemple, Balzac écrit dans la préface qu’il veut faire place « aux figures d’un peuple oublié », cette masse invisible, nombreuse et inquiétante qui chaque jour nourrit et abreuve de ses produits les grandes cités modernes.

Ce que Balzac sait de la vie paysanne il l’a d’abord appris dans les livres. C’est un savoir abstrait, tout intellectuel, même s’il lui est arrivé souvent de séjourner en province, invité par des amis.

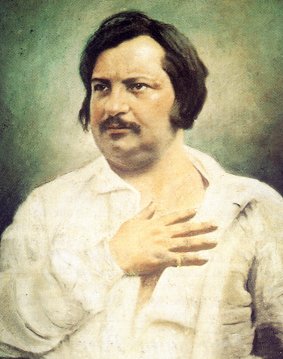

Lorsqu’il s’attèle au Médecin… il a 33 ans et rêve de conquêtes : féminines, sociales et politiques. Fier de ses succès littéraires qui lui ouvrent la porte des salons en vue – le Cénacle de Victor Hugo, l’Arsenal de Charles Nodier, ceux d’Emile de Girardin, de Mme Récamier, d’Olympe Pélissier – d’autres encore, Balzac entreprend de se lancer dans la course à la députation.

Informé du fonctionnement de la haute société par Mme de Berny (1822), la duchesse d’Abrantès (1831) puis par la duchesse de Castries, issue d’une famille de haut rang, l’écrivain se laisse séduire par les idées ultra droitières du courant légitimiste et pense qu’avec l’aide de ses nouveaux alliés il décrochera le précieux siège qui le propulsera parmi les décideurs du Château, au côté du roi. Pour ce faire, il collabore au journal de droite Le Rénovateur et croit qu’en soutenant à sa ligne éditoriale il pourra en plus séduire l’encore belle et recherchée duchesse de Castries (née en 1796), l’ancienne maîtresse du jeune Victor de Metternich, le fils du chancelier d’Autriche qui disait que « l’homme commence au comte. »

Zulma Carraud, la sourcilleuse amie républicaine de Balzac, s’insurge contre son risqué fourvoiement - littérairement parlant - et lui

écrit : « mon amitié s’effraye » en lui rappelant son principe de ne jamais mêler dans ses romans politique et écriture.

En 1832 une brouille sépare l’auteur de l’imprévisible duchesse, lassé d’attendre un retour d’amour toujours reporté,. C’est à ce moment

que s’entame une relation épistolaire avec l’Etrangère, Eve Hanska, une aristocrate polonaise immensément riche. Balzac la rencontre pour la première fois en septembre en Suisse, à Neufchâtel puis à Noël à Genève. Commence alors une histoire d’amour qui durera toute une vie.

Eugénie Grandet paraît à cette date (décembre 1833).

La Comédie humaine comporte quatre romans dont le thème se recrute dans le monde de la paysannerie. On peut dire que ce thème n’est pas central dans l’œuvre de l’écrivain. Nous savons que son intérêt s’est d’abord porté sur Paris où certaines villes de province : Tours, Bordeaux, Limoges, Saumur, Besançon, Angoulême… Balzac est profondément citadin et profondément attaché aux modes de vie des groupes sociaux qui composent les villes modernes.

Le corpus du monde paysan balzacien est constitué essentiellement par :

- Les Chouans, 1829 qui est aussi un roman politique et une fresque sanglante qui a pour cadre une Bretagne sordide et terrible.

- Le Médecin de campagne, 1833 où l’on voit les résultats bénéfiques que l’action d’un homme déterminé peut produire.

- Le curé de village, 1839 qui montre la force de certains prêtres ouverts à l’âme des souffrants et la volonté inflexible (Véronique Graslin) de certains êtres repentants voulant se racheter d’une faute horrible et secrète.

- Les Paysans, 1844, enfin où, par exemple, Balzac écrit dans la préface qu’il veut faire place « aux figures d’un peuple oublié », cette masse invisible, nombreuse et inquiétante qui chaque jour nourrit et abreuve de ses produits les grandes cités modernes.

Ce que Balzac sait de la vie paysanne il l’a d’abord appris dans les livres. C’est un savoir abstrait, tout intellectuel, même s’il lui est arrivé souvent de séjourner en province, invité par des amis.

Lorsqu’il s’attèle au Médecin… il a 33 ans et rêve de conquêtes : féminines, sociales et politiques. Fier de ses succès littéraires qui lui ouvrent la porte des salons en vue – le Cénacle de Victor Hugo, l’Arsenal de Charles Nodier, ceux d’Emile de Girardin, de Mme Récamier, d’Olympe Pélissier – d’autres encore, Balzac entreprend de se lancer dans la course à la députation.

Informé du fonctionnement de la haute société par Mme de Berny (1822), la duchesse d’Abrantès (1831) puis par la duchesse de Castries, issue d’une famille de haut rang, l’écrivain se laisse séduire par les idées ultra droitières du courant légitimiste et pense qu’avec l’aide de ses nouveaux alliés il décrochera le précieux siège qui le propulsera parmi les décideurs du Château, au côté du roi. Pour ce faire, il collabore au journal de droite Le Rénovateur et croit qu’en soutenant à sa ligne éditoriale il pourra en plus séduire l’encore belle et recherchée duchesse de Castries (née en 1796), l’ancienne maîtresse du jeune Victor de Metternich, le fils du chancelier d’Autriche qui disait que « l’homme commence au comte. »

Zulma Carraud, la sourcilleuse amie républicaine de Balzac, s’insurge contre son risqué fourvoiement - littérairement parlant - et lui

écrit : « mon amitié s’effraye » en lui rappelant son principe de ne jamais mêler dans ses romans politique et écriture.

En 1832 une brouille sépare l’auteur de l’imprévisible duchesse, lassé d’attendre un retour d’amour toujours reporté,. C’est à ce moment

que s’entame une relation épistolaire avec l’Etrangère, Eve Hanska, une aristocrate polonaise immensément riche. Balzac la rencontre pour la première fois en septembre en Suisse, à Neufchâtel puis à Noël à Genève. Commence alors une histoire d’amour qui durera toute une vie.

Eugénie Grandet paraît à cette date (décembre 1833).

Petite histoire du roman

« Mon livre est donc conçu dans cet esprit, un livre que la portière et la grande duchesse puissent lire » écrit Balzac à Eve Hanska. L’esprit dont parle l’écrivain est celui du cœur et aussi, techniquement, d’une certaine simplicité stylistique. L’épigraphe suivant : « Aux cœurs blessés, l’ombre et le silence » donne la tonalité de l’œuvre faite de renoncement à soi - comme une punition du corps - et de travail offert à ceux qui n’ont rien, aux humbles, aux déclassés, à tous ceux que le monde ne regarde pas.

Balzac fait figurer Le Médecin de campagne parmi les premières Scènes de la vie de province de son grand œuvre.

Déclaré comme terminé en 1832, le roman ne l’est toujours pas l’année suivante puisqu’en février 1833 Balzac écrit à Eve Hanska qu’elle lira bientôt ce livre où « le désespoir de l’homme se voit plus que les fautes. »

Le roman est long à s’écrire et difficile à composer. Balzac confie à à Zulma Carraud en mars 1833 qu’il revoit, corrige, ajoute, transforme le texte. Il espère en fait un succès de librairie et avance, songeant aux tirages faramineux des livres de Lamartine ou d’Eugène Sue, le chiffre de 400000 exemplaires qui seraient vendus à 20 sous pièce « comme un almanach. »

En septembre 1833 paraît enfin la première édition du Médecin… Pourtant il ne cessera de remanier le roman, car écrit-il à Mme Hanska en 1836, il veut parvenir « à un texte fixé, quelque chose de pur, sans faute ni tache. »

La première édition, celle de 1833, comporte 32 chapitres, dans celle de 1836 il en reste sept. En 1839, l’édition définitive ne comporte plus que cinq parties :

- Le pays et l’homme

- A travers champs

- Le Napoléon du peuple

- La confession du médecin de campagne

- Elégies.

Balzac espère obtenir le prix Montyon pour ce roman. Il se trompe, il ne l'obtiendra pas.

« Mon livre est donc conçu dans cet esprit, un livre que la portière et la grande duchesse puissent lire » écrit Balzac à Eve Hanska. L’esprit dont parle l’écrivain est celui du cœur et aussi, techniquement, d’une certaine simplicité stylistique. L’épigraphe suivant : « Aux cœurs blessés, l’ombre et le silence » donne la tonalité de l’œuvre faite de renoncement à soi - comme une punition du corps - et de travail offert à ceux qui n’ont rien, aux humbles, aux déclassés, à tous ceux que le monde ne regarde pas.

Balzac fait figurer Le Médecin de campagne parmi les premières Scènes de la vie de province de son grand œuvre.

Déclaré comme terminé en 1832, le roman ne l’est toujours pas l’année suivante puisqu’en février 1833 Balzac écrit à Eve Hanska qu’elle lira bientôt ce livre où « le désespoir de l’homme se voit plus que les fautes. »

Le roman est long à s’écrire et difficile à composer. Balzac confie à à Zulma Carraud en mars 1833 qu’il revoit, corrige, ajoute, transforme le texte. Il espère en fait un succès de librairie et avance, songeant aux tirages faramineux des livres de Lamartine ou d’Eugène Sue, le chiffre de 400000 exemplaires qui seraient vendus à 20 sous pièce « comme un almanach. »

En septembre 1833 paraît enfin la première édition du Médecin… Pourtant il ne cessera de remanier le roman, car écrit-il à Mme Hanska en 1836, il veut parvenir « à un texte fixé, quelque chose de pur, sans faute ni tache. »

La première édition, celle de 1833, comporte 32 chapitres, dans celle de 1836 il en reste sept. En 1839, l’édition définitive ne comporte plus que cinq parties :

- Le pays et l’homme

- A travers champs

- Le Napoléon du peuple

- La confession du médecin de campagne

- Elégies.

Balzac espère obtenir le prix Montyon pour ce roman. Il se trompe, il ne l'obtiendra pas.

L’intrigue

L’action du Médecin de campagne se passe en 1829 dans un hameau du Dauphiné près de Grenoble au milieu d’une nature vivifiée par la majestueuse blancheur des Alpes. Balzac fait dans certains passages du roman l’éloge de la nature domestiquée et sauvage, de la paix des pâturages et d’une poésie toute rousseauiste en accord avec le romantisme alors en vogue. Les idées « socialisantes » de Charles Fourier (1772-1837) se sont également invitées dans le propos de Balzac.

Genestas, un officier de l’armée, cherche la demeure du docteur Benassis que lui a recommandé un ami grenoblois. Le roman commence par la présentation de ce personnage dont l’aspect extérieur indique à l’observateur un certain « penchant pour le vin ». Balzac ajoute que l’homme était peu cultivé : « il savait, mais vaguement », précise-t-il. Avant de rencontrer son hôte, Genestas est surpris par le respect quasi religieux que l’évocation du nom du médecin provoque chez les personnes auprès desquelles il se renseigne à son sujet.

Ainsi cette vieille femme qui garde chez elle, pour trois francs par mois et un morceau de savon, les enfants de l’hospice. Elle « s’extermine le tempérament » pour quelques sous par jour se plaint-elle. Tout chez elle exprime la misère : le mobilier, les plats et les couverts en bois grossier, la cheminée salie, le chaudron et la poêle, le sol en terre battue. Et les gamins déguenillés tyrannisant par jeu un petit cochon effrayé. Mais ses yeux s’illuminent comme par magie quand elle est questionnée sur Benassis, « l’ami des pauvres » - l’homme qui donne tout et ne demande jamais rien.

Genestas traverse un village abandonné : il apprendra qu’il s’agit du village qu’occupaient des paysans atteints de crétinisme – une maladie particulièrement répandue dans cette partie du Dauphiné. Dans l’esprit des paysans avoir un crétin dans sa famille était considéré comme un « porte bonheur. » Aussi les gardait-on et, pour qu’ils soient tout de même utiles, ils « étaient dressés à garder les troupeaux. » On sait que Balzac connaissait les travaux du docteur Amable Rome qui avait étudié cette maladie à Besançon.

Pour le narrateur, un cimetière évoque naturellement « un malheur attendu. » Mais un village désert, exhibant ses ruines lamentables, fait penser douloureusement « aux peines de la vie qui sont infinies. » C’est ce que ressent Genestas à la vue des maisons écroulées, vestiges d’un passé dramatique que Benassis aura pour charge d’éclairer.

Genestas a le sentiment que là où se pose son regard « les religions du travail en pleine vigueur » sont à l’œuvre. Et là où il passe, l’absence de mendiants, d’hommes ou de femmes inactifs, confirme son constat. Tous sont occupés à une tâche.

C’est ce voyageur, visiteur inattendu, qui va enclencher le récit et présenter le véritable héros du roman, le docteur Benassis. Il le rencontre dans une cabane où se meurt le dernier crétin de la région, le seul à avoir échappé à l’action prophylactique du médecin. Dans un clair-obscur de peinture nordique, Benassis, « large des épaules, large de poitrine » apparaît au vieux soldat assistant les derniers instants de cette chose horrible en train de mourir, étendue sur un grabat. Cet être informe et répugnant est le dernier représentant du village qu’occupaient les paysans atteints de crétinisme. Sa mort éteint cette pauvre lignée dans la région.

Le visage de Benassis, qui est un peu celui de Balzac et des héros volontaires et visionnaires de la Comédie humaine, trahit la cinquantaine comblée mais fatiguée.

Benassis qui, au fond, a besoin de parler informe presque immédiatement son visiteur de ses réalisations cachées, sa minutieuse et intense activité auprès des paysans incultes, ennemis farouches du progrès et de tout ce qui s’approche de ce que l’on appelle dans les grandes villes civisme ou civilité. Il lui explique pourquoi il tenait par une étrange humilité son activité secrète et pourquoi il se refusait à toute publicité.

Il revient sur la façon dont il a éradiqué le fléau qui entravait le progrès dans cette région (la Savoie et l’Isère) qui autorisait l’accouplement des crétins et donc la perpétuation de cette population. Il arrive à empêcher les mariages entre malades et va jusqu’à les séparer en les déplaçant vers d’autres endroits, en Alsace notamment, mais en les tenant éloignés les uns des autres pour qu’ils ne s’approchent pas.

Au bout de bien des réticences (telle celle de l’épouse de monsieur Gravier, l’un des bienfaiteurs de la région, « femme à la cervelle étroite ») et des habitudes, devenu maire du canton, il parvient à acquérir « à bon prix des terres vaines et vagues », fertiles mais inemployées - ou très mal -, à les défricher, à les mettre en valeur et à les rendre enfin riches et belles comme les terres de la Beauce.

Pour assainir les mentalités Benassis a l’idée d’assainir l’environnement et l’habitat. Son exemple est suivi par quelques paysans qui voient assez vite leur vie changer, en mieux. Locomotive intelligente et désintéressée, Benassis trace la voie d’une existence en accord avec le monde moderne qui tend vers le bien être tant matériel que spirituel. Cet état n’est possible, selon le narrateur, que si l’ensemble joue le jeu, c’est à dire respect de la discipline, l’obéissance aux lois, le goût du labeur, le sentiment du devoir à l’égard de toute la communauté. Jean Jacques Rousseau encore avec cette conception toute balzacienne du contrat social.

Benassis résume la transformation de la région de cette façon : « Le besoin engendrait l’industrie, l’industrie le commerce, le commerce un gain, le gain un bien être, le bien être des idées utiles. » Reprenant l’idée de certains penseurs, il déclare sous la forme d’un aphorisme : « qui travaille mange et qui mange pense. » Le curé dira plus loin : « qui travaille prie. »

Pour qu’une région se désenclave il faut des routes praticables. L’une des premières actions de Benassis fut naturellement d’en ouvrir une pour relier le bourg à la ville de Grenoble. Des ouvriers viennent travailler dans les petites entreprises qui s’y installent. « La circulation de l’argent faisait naitre le désir d’en gagner. » Et le désir de se protéger, en pérennisant ce qu’ils possèdent, c’est à dire à devenir propriétaires. Balzac nous décrit une utopie réalisée. Une sorte de jardin immense gardé par la muraille enneigée des Alpes.

L’action du Médecin de campagne se passe en 1829 dans un hameau du Dauphiné près de Grenoble au milieu d’une nature vivifiée par la majestueuse blancheur des Alpes. Balzac fait dans certains passages du roman l’éloge de la nature domestiquée et sauvage, de la paix des pâturages et d’une poésie toute rousseauiste en accord avec le romantisme alors en vogue. Les idées « socialisantes » de Charles Fourier (1772-1837) se sont également invitées dans le propos de Balzac.

Genestas, un officier de l’armée, cherche la demeure du docteur Benassis que lui a recommandé un ami grenoblois. Le roman commence par la présentation de ce personnage dont l’aspect extérieur indique à l’observateur un certain « penchant pour le vin ». Balzac ajoute que l’homme était peu cultivé : « il savait, mais vaguement », précise-t-il. Avant de rencontrer son hôte, Genestas est surpris par le respect quasi religieux que l’évocation du nom du médecin provoque chez les personnes auprès desquelles il se renseigne à son sujet.

Ainsi cette vieille femme qui garde chez elle, pour trois francs par mois et un morceau de savon, les enfants de l’hospice. Elle « s’extermine le tempérament » pour quelques sous par jour se plaint-elle. Tout chez elle exprime la misère : le mobilier, les plats et les couverts en bois grossier, la cheminée salie, le chaudron et la poêle, le sol en terre battue. Et les gamins déguenillés tyrannisant par jeu un petit cochon effrayé. Mais ses yeux s’illuminent comme par magie quand elle est questionnée sur Benassis, « l’ami des pauvres » - l’homme qui donne tout et ne demande jamais rien.

Genestas traverse un village abandonné : il apprendra qu’il s’agit du village qu’occupaient des paysans atteints de crétinisme – une maladie particulièrement répandue dans cette partie du Dauphiné. Dans l’esprit des paysans avoir un crétin dans sa famille était considéré comme un « porte bonheur. » Aussi les gardait-on et, pour qu’ils soient tout de même utiles, ils « étaient dressés à garder les troupeaux. » On sait que Balzac connaissait les travaux du docteur Amable Rome qui avait étudié cette maladie à Besançon.

Pour le narrateur, un cimetière évoque naturellement « un malheur attendu. » Mais un village désert, exhibant ses ruines lamentables, fait penser douloureusement « aux peines de la vie qui sont infinies. » C’est ce que ressent Genestas à la vue des maisons écroulées, vestiges d’un passé dramatique que Benassis aura pour charge d’éclairer.

Genestas a le sentiment que là où se pose son regard « les religions du travail en pleine vigueur » sont à l’œuvre. Et là où il passe, l’absence de mendiants, d’hommes ou de femmes inactifs, confirme son constat. Tous sont occupés à une tâche.

C’est ce voyageur, visiteur inattendu, qui va enclencher le récit et présenter le véritable héros du roman, le docteur Benassis. Il le rencontre dans une cabane où se meurt le dernier crétin de la région, le seul à avoir échappé à l’action prophylactique du médecin. Dans un clair-obscur de peinture nordique, Benassis, « large des épaules, large de poitrine » apparaît au vieux soldat assistant les derniers instants de cette chose horrible en train de mourir, étendue sur un grabat. Cet être informe et répugnant est le dernier représentant du village qu’occupaient les paysans atteints de crétinisme. Sa mort éteint cette pauvre lignée dans la région.

Le visage de Benassis, qui est un peu celui de Balzac et des héros volontaires et visionnaires de la Comédie humaine, trahit la cinquantaine comblée mais fatiguée.

Benassis qui, au fond, a besoin de parler informe presque immédiatement son visiteur de ses réalisations cachées, sa minutieuse et intense activité auprès des paysans incultes, ennemis farouches du progrès et de tout ce qui s’approche de ce que l’on appelle dans les grandes villes civisme ou civilité. Il lui explique pourquoi il tenait par une étrange humilité son activité secrète et pourquoi il se refusait à toute publicité.

Il revient sur la façon dont il a éradiqué le fléau qui entravait le progrès dans cette région (la Savoie et l’Isère) qui autorisait l’accouplement des crétins et donc la perpétuation de cette population. Il arrive à empêcher les mariages entre malades et va jusqu’à les séparer en les déplaçant vers d’autres endroits, en Alsace notamment, mais en les tenant éloignés les uns des autres pour qu’ils ne s’approchent pas.

Au bout de bien des réticences (telle celle de l’épouse de monsieur Gravier, l’un des bienfaiteurs de la région, « femme à la cervelle étroite ») et des habitudes, devenu maire du canton, il parvient à acquérir « à bon prix des terres vaines et vagues », fertiles mais inemployées - ou très mal -, à les défricher, à les mettre en valeur et à les rendre enfin riches et belles comme les terres de la Beauce.

Pour assainir les mentalités Benassis a l’idée d’assainir l’environnement et l’habitat. Son exemple est suivi par quelques paysans qui voient assez vite leur vie changer, en mieux. Locomotive intelligente et désintéressée, Benassis trace la voie d’une existence en accord avec le monde moderne qui tend vers le bien être tant matériel que spirituel. Cet état n’est possible, selon le narrateur, que si l’ensemble joue le jeu, c’est à dire respect de la discipline, l’obéissance aux lois, le goût du labeur, le sentiment du devoir à l’égard de toute la communauté. Jean Jacques Rousseau encore avec cette conception toute balzacienne du contrat social.

Benassis résume la transformation de la région de cette façon : « Le besoin engendrait l’industrie, l’industrie le commerce, le commerce un gain, le gain un bien être, le bien être des idées utiles. » Reprenant l’idée de certains penseurs, il déclare sous la forme d’un aphorisme : « qui travaille mange et qui mange pense. » Le curé dira plus loin : « qui travaille prie. »

Pour qu’une région se désenclave il faut des routes praticables. L’une des premières actions de Benassis fut naturellement d’en ouvrir une pour relier le bourg à la ville de Grenoble. Des ouvriers viennent travailler dans les petites entreprises qui s’y installent. « La circulation de l’argent faisait naitre le désir d’en gagner. » Et le désir de se protéger, en pérennisant ce qu’ils possèdent, c’est à dire à devenir propriétaires. Balzac nous décrit une utopie réalisée. Une sorte de jardin immense gardé par la muraille enneigée des Alpes.

Le docteur Benassis

Réfugié dans cette campagne reculée, pauvre, arriérée, ignorante, hostile à toute personne qui ne procède pas d’elle, de ses coutumes et de ses croyances, Benassis s’emploie à se faire accepter puis à transformer la région et les gens. Région déshéritée du Dauphiné située près de Grenoble, la ville la plus proche du village dont il devient maire.

Au bout de plusieurs années il évoque ses malades comme le seigneur parle de ses gens ou le prêtre de ses ouailles. Benassis ne peut s’empêcher d’avoir un regard « supérieur », le regard de celui qui sait, plein de patiente commisération, à l’égard du peuple des campagnes malgré ce qu’il dit - et qu’il pense sincèrement être de l’humilité.

Il passe par les chemins comme un saint, ou comme un prophète, et les gens au bord des champs qui le voient croient, nous dit la Fosseuse, une jeune fille dont on parlera plus loin, que le blé semé poussera plus dru, promesse d’une abondante récolte. « J’en connais plusieurs, dit-elle, qui croient que leurs blés poussent mieux quand il a passé le matin le long de leur champ. » On le sent, Benassis distribue par sa seule présence le bonheur paisible, la paix heureuse. L’entente pour tous.

Il est devenu « le roi du canton. » C’est un organisateur et un bâtisseur : s’adressant au vieux soldat qui l’accompagne, il lui dit en souriant qu’il « vaut mieux bâtir des villes que de les prendre. »

Il impose, pour développer cette campagne moyenâgeuse si mal travaillée par les hommes qui l’occupent, de nouvelles méthodes de culture et ouvre des voies de communication qui permettent et facilitent les échanges et le commerce. Il implante des métiers artisanaux qui fixent les ouvriers qui se marient, fondent des familles, font des enfants, suscitant toutes les activités qui accompagnent cette vie différente, plus aisée économiquement et plus ouverte culturellement. Benassis compte trois moments, trois âges, pour expliquer la transformation de sa région. Il les décline ainsi :

Le 1er consiste, en plus des travaux des champs, à installer les premières industries. Il pense à une vannerie pour produire paniers et chapeaux à la mode du pays « fabriqués à peu de prix » et vendus au-delà des départements voisins. Une tuilerie et des tanneries sont également installées qui participent grandement à l’essor de la commune.

Le 2ème est celui où la prospérité devient visible.

Le 3ème enfin consacre l’ère du commerce, des échanges, de la vente à l’extérieur des produits de l’industrie et d’acheter ce qui n’est pas fabriqué sur place.

Sous l’effet du travail et des bénéfices qu’il génère, le bien-être, induit par ce rapport nouveau au monde, conduit à des relations pacifiées entre les administrés en adoucissant les mœurs. L’aisance conduit au besoin de savoir, au désir d’apprendre. Une école s’ouvre et même un pensionnat. La mairie emploie deux collaborateurs pour assurer la bonne marche de la municipalité.

Les signes de la civilisation, note Balzac, se repèrent – outre le passage de la culture du blé à la place du sarrasin - quand, dans un groupe humain donné, apparaissent justement les boulangers (on ne cuit plus son pain) et les bouchers (on ne tue plus ses bêtes.) Autre signe, ajoute-il, c’est quand une agglomération agricole organise des foires – les comices de Flaubert - et que ces foires drainent en nombre, agriculteurs, éleveurs, artisans, négociants et bien entendu consommateurs. Ce sont là les marques d’une stabilité sociale indispensable mais aussi du sérieux montré par les édiles qui les organisent. L’argent, dit Balzac, a besoin d’ordre pour fructifier. C’est la raison pour laquelle il fait militer Benassis pour un peu de justice à l’égard des démunis afin qu’ils ne se révoltent pas et qu’ils ne compromettent pas cette paix si nécessaire au commerce. Le temps où l’argent ne coutait rien aux possédants est révolu. Désormais la bourgeoisie laborieuse règne et se sont ses lois qui régissent son univers.

Dans sa stratégie de développement, Benassis évoque les Etats « sans base territoriale comme Tyr, Venise, Carthage ou la Hollande qui surent s’enrichir par le travail, le commerce, l’industrie, le transport. »

Le bourg passe, précise Benassis, de 700 âmes à son arrivée à 2000 au moment où débute le récit. Ce triplement de la population s’est opéré en dix ans. Mais Benassis insiste sur la difficulté de ces changements car, dit-il, le paysan est tous « fils de saint Thomas, l’apôtre incrédule, ils veulent toujours des faits à l’appui des paroles. » Il faut donc une volonté de fer, une patience à toute épreuve et une abnégation biblique pour y parvenir. Il faut aussi tenir compte de la réalité sociologique et historique du groupe que l’on veut modifier dans l’intérêt de tous. Ainsi, par exemple, des pratiques culturelles différentes - réduites ici à celles du culte. L’attitude face à la mort par exemple change selon que l’on vit dans la plaine où prime l’intelligence et « l’entente des instincts. » La période du deuil y est courte car le travail ne peut attendre. Un exemple est donné. Au bourg un chef de famille est décédé. Un drap noir a été tendu, l’eau bénite apportée. Mais devant la maison du mort Benassis et Genestas voient une jeune fille balayer au devant de la porte et la toute récente veuve demander à une voisine, venue exprimer ses condoléances, les deux sous de lait qu’elle vient de vendre. Ici nous dit Balzac, comme en ville, la mort est chose prévisible » qui ne doit pas empêcher le permanent déroulé de l’existence.

En montagne, par contre, où domine l’esprit patriarcal, la force et « les sentiments larges », le deuil est observé durant une période longue et la douleur de la perte du père est dite avec une certaine théâtralité que Benassis reconnait comme « la pompe » nécessaire à la grandeur de l’Eglise. Pour l’auteur, c’est ce rituel qui doit se généraliser, c’est cette douleur montrée par ces gens « justes, économes, laborieux » qui les font humainement respectables.

Dans cette ferme les deux visiteurs assistent à la cérémonie d’adieu : le cadavre « à la figure calme qui respirait le ciel » est allongé dans le cercueil ouvert. Sa femme fait le serment qu’elle le chérira jusqu’à sa mort et comme preuve de ce qu’elle dit elle se coupe les cheveux devant l’assemblée. Signe ultime de l’amour qu’elle porte à son mari qui va être enterré elle se dit elle-même morte au monde des sens.

Comme pour étayer ces principes Benassis profite de cette scène pour nous faire visiter à son ami les étables et les champs admirablement tenus de l’exploitation. Pour l’auteur les temps sont à la technique qui abolit le folklore et à la rentabilité des terres qui éloigne la misère. Pour lui, le citadin transplanté, l’habitué des boulevards parisiens, l’intelligence pratique qui fait la prospérité de la ville peut aussi se pratiquer à la campagne. « Le vrai n’a qu’une forme » rappelle le moraliste Balzac. Ici ou là.

Réfugié dans cette campagne reculée, pauvre, arriérée, ignorante, hostile à toute personne qui ne procède pas d’elle, de ses coutumes et de ses croyances, Benassis s’emploie à se faire accepter puis à transformer la région et les gens. Région déshéritée du Dauphiné située près de Grenoble, la ville la plus proche du village dont il devient maire.

Au bout de plusieurs années il évoque ses malades comme le seigneur parle de ses gens ou le prêtre de ses ouailles. Benassis ne peut s’empêcher d’avoir un regard « supérieur », le regard de celui qui sait, plein de patiente commisération, à l’égard du peuple des campagnes malgré ce qu’il dit - et qu’il pense sincèrement être de l’humilité.

Il passe par les chemins comme un saint, ou comme un prophète, et les gens au bord des champs qui le voient croient, nous dit la Fosseuse, une jeune fille dont on parlera plus loin, que le blé semé poussera plus dru, promesse d’une abondante récolte. « J’en connais plusieurs, dit-elle, qui croient que leurs blés poussent mieux quand il a passé le matin le long de leur champ. » On le sent, Benassis distribue par sa seule présence le bonheur paisible, la paix heureuse. L’entente pour tous.

Il est devenu « le roi du canton. » C’est un organisateur et un bâtisseur : s’adressant au vieux soldat qui l’accompagne, il lui dit en souriant qu’il « vaut mieux bâtir des villes que de les prendre. »

Il impose, pour développer cette campagne moyenâgeuse si mal travaillée par les hommes qui l’occupent, de nouvelles méthodes de culture et ouvre des voies de communication qui permettent et facilitent les échanges et le commerce. Il implante des métiers artisanaux qui fixent les ouvriers qui se marient, fondent des familles, font des enfants, suscitant toutes les activités qui accompagnent cette vie différente, plus aisée économiquement et plus ouverte culturellement. Benassis compte trois moments, trois âges, pour expliquer la transformation de sa région. Il les décline ainsi :

Le 1er consiste, en plus des travaux des champs, à installer les premières industries. Il pense à une vannerie pour produire paniers et chapeaux à la mode du pays « fabriqués à peu de prix » et vendus au-delà des départements voisins. Une tuilerie et des tanneries sont également installées qui participent grandement à l’essor de la commune.

Le 2ème est celui où la prospérité devient visible.

Le 3ème enfin consacre l’ère du commerce, des échanges, de la vente à l’extérieur des produits de l’industrie et d’acheter ce qui n’est pas fabriqué sur place.

Sous l’effet du travail et des bénéfices qu’il génère, le bien-être, induit par ce rapport nouveau au monde, conduit à des relations pacifiées entre les administrés en adoucissant les mœurs. L’aisance conduit au besoin de savoir, au désir d’apprendre. Une école s’ouvre et même un pensionnat. La mairie emploie deux collaborateurs pour assurer la bonne marche de la municipalité.

Les signes de la civilisation, note Balzac, se repèrent – outre le passage de la culture du blé à la place du sarrasin - quand, dans un groupe humain donné, apparaissent justement les boulangers (on ne cuit plus son pain) et les bouchers (on ne tue plus ses bêtes.) Autre signe, ajoute-il, c’est quand une agglomération agricole organise des foires – les comices de Flaubert - et que ces foires drainent en nombre, agriculteurs, éleveurs, artisans, négociants et bien entendu consommateurs. Ce sont là les marques d’une stabilité sociale indispensable mais aussi du sérieux montré par les édiles qui les organisent. L’argent, dit Balzac, a besoin d’ordre pour fructifier. C’est la raison pour laquelle il fait militer Benassis pour un peu de justice à l’égard des démunis afin qu’ils ne se révoltent pas et qu’ils ne compromettent pas cette paix si nécessaire au commerce. Le temps où l’argent ne coutait rien aux possédants est révolu. Désormais la bourgeoisie laborieuse règne et se sont ses lois qui régissent son univers.

Dans sa stratégie de développement, Benassis évoque les Etats « sans base territoriale comme Tyr, Venise, Carthage ou la Hollande qui surent s’enrichir par le travail, le commerce, l’industrie, le transport. »

Le bourg passe, précise Benassis, de 700 âmes à son arrivée à 2000 au moment où débute le récit. Ce triplement de la population s’est opéré en dix ans. Mais Benassis insiste sur la difficulté de ces changements car, dit-il, le paysan est tous « fils de saint Thomas, l’apôtre incrédule, ils veulent toujours des faits à l’appui des paroles. » Il faut donc une volonté de fer, une patience à toute épreuve et une abnégation biblique pour y parvenir. Il faut aussi tenir compte de la réalité sociologique et historique du groupe que l’on veut modifier dans l’intérêt de tous. Ainsi, par exemple, des pratiques culturelles différentes - réduites ici à celles du culte. L’attitude face à la mort par exemple change selon que l’on vit dans la plaine où prime l’intelligence et « l’entente des instincts. » La période du deuil y est courte car le travail ne peut attendre. Un exemple est donné. Au bourg un chef de famille est décédé. Un drap noir a été tendu, l’eau bénite apportée. Mais devant la maison du mort Benassis et Genestas voient une jeune fille balayer au devant de la porte et la toute récente veuve demander à une voisine, venue exprimer ses condoléances, les deux sous de lait qu’elle vient de vendre. Ici nous dit Balzac, comme en ville, la mort est chose prévisible » qui ne doit pas empêcher le permanent déroulé de l’existence.

En montagne, par contre, où domine l’esprit patriarcal, la force et « les sentiments larges », le deuil est observé durant une période longue et la douleur de la perte du père est dite avec une certaine théâtralité que Benassis reconnait comme « la pompe » nécessaire à la grandeur de l’Eglise. Pour l’auteur, c’est ce rituel qui doit se généraliser, c’est cette douleur montrée par ces gens « justes, économes, laborieux » qui les font humainement respectables.

Dans cette ferme les deux visiteurs assistent à la cérémonie d’adieu : le cadavre « à la figure calme qui respirait le ciel » est allongé dans le cercueil ouvert. Sa femme fait le serment qu’elle le chérira jusqu’à sa mort et comme preuve de ce qu’elle dit elle se coupe les cheveux devant l’assemblée. Signe ultime de l’amour qu’elle porte à son mari qui va être enterré elle se dit elle-même morte au monde des sens.

Comme pour étayer ces principes Benassis profite de cette scène pour nous faire visiter à son ami les étables et les champs admirablement tenus de l’exploitation. Pour l’auteur les temps sont à la technique qui abolit le folklore et à la rentabilité des terres qui éloigne la misère. Pour lui, le citadin transplanté, l’habitué des boulevards parisiens, l’intelligence pratique qui fait la prospérité de la ville peut aussi se pratiquer à la campagne. « Le vrai n’a qu’une forme » rappelle le moraliste Balzac. Ici ou là.

Politique

L’une des grandes idées du roman tient dans le discours sur le mépris des classes possédantes à l’égard des pauvres et la légitime révolte de ces derniers qui les conduisent constamment à vouloir abattre l’ordre qui les domine, les ignore ou les humilie. Pour le pauvre, nous dit le texte, l’ennemi est le bourgeois et le voler « n’est plus un délit mais une vengeance. » Et à force de malheurs conjugués, d’injustices subies, le peuple un jour « renverse le gouvernement pour solder ses comptes à sa manière. » Gardons en mémoire que le Médecin de campagne s’écrit juste après la révolution de 1830. Balzac ne l’accepte pas et comme ses amis carlistes il se moque de Louis Philippe, le roi des Français. Ce roman expose clairement les thèses balzaciennes en matière de gouvernement. Il veut un pouvoir fort, sans suffrage universel - un pouvoir soutenu par une religion puissante et des hommes d’argent soucieux de l’ordre et du respect des lois. Ces idées sont partagées par l’équipe qui seconde l’action de Benassis, ce « Napoléon du peuple », qui se retrouve régulièrement à souper dans la salle à manger que régente d’un savoir faire autoritaire Jacquottte. Il y a le juge de paix, l’adjoint du maire - mi paysan, mi bourgeois -, le curé Janvier et le jeune notaire. Ce groupe solidaire est pourtant traversé par des pensées contraires car les uns sont jeunes et les autres moins. Les uns réfléchissent en avant, les autres regardent souvent en arrière. Ainsi Benassis.

Portrait de groupe.

Dans un premier temps Balzac nous présente les Moreau. Il s’agit d’un vieux couple qui marche dignement. Usé, ridé le visage de ces deux êtres montrait toute la peine du monde endurée toute une vie. « Le travail, la terre à cultiver, voilà le grand livre des pauvres » dit Benassis qui pense que c’est « un vol social que de consommer sans rien produire. » Il apprend à Genestas qu’il a eu l’idée de créer un hospice pour « les laboureurs, les ouvriers, enfin les gens de la campagne » qui à la fin de leur vie se retrouvent seuls et sans ressources.

Cependant le regard qui est porté sur la mentalité paysanne est assez lucide : ainsi l’atavisme des campagnard est pointé tant en ce qui concerne le rapport à la religion qu’à celui, par exemple, de l’hygiène ou de la maladie. Lors de sa tournée Benassis admoneste ainsi une femme qui a continué à nourrir son mari alors qu’il était à la diète. Parce que, dit Benassis « quand un malade n’a rien pris depuis quelques jours, ils le croient mort, et le bourrent de soupe ou de vin. »

Est évoquée également dans le récit la place de l’enfant, de l’enfant mâle, dans la structure familiale. Les garçons seuls sont considérés comme un capital. Plus on en a et plus on est riche semble dire la pensée paysanne. Car le garçon travaille la terre, il est celui qui remplacera le père en en devenant lui-même un. Lors de sa visite à la briqueterie des Vigneau il donne quelques conseils à l’épouse qui attend un enfant. Mme Vigneau est décrite comme une « femme presque élégante » dans ses habits presque bourgeois. Elle respire le bonheur tranquille des parturientes, « elle avait une physionomie heureuse et avenante. » La recette de cet état nous est donnée, elle suit le principe de la réussite et se résume, selon le narrateur, à ces trois mots : Ordre, Economie, Propreté.

Au cours de cette longue randonnée, qui est le lot quotidien du médecin, Benassis a l’occasion de présenter au commandant Genestas Gondrin, un vieux soldat rescapé de la Grande Armée. Ce héros oublié des grattes papiers parisiens vit sans aucun moyen dans le village. L’officier est ému de rencontrer cette relique de l’Empire qui participa à la Bérézina et qui accompagna l’Empereur vaincu dans ses dernières batailles.

Un autre portrait lié à la mythologie de la paysannerie est proposé : le braconnier, Butefer, tout en force et tout en désir de s’en servir. Agile comme une chèvre et fort comme un taureau mais élégamment souple. D’une beauté virile et jeune avec sa « bouche rouge » et sa tête d’aigle, il surprend et trouble Genestas, le vieux militaire fatigué. Comme Benassis, le braconnier a la poitrine large mais il est d’une intelligence sauvage. Dédaigneux des lois, il ne sait que braconner, il respecte cependant le médecin qui lui propose de se mettre en conformité avec la société. Il l’invite à devenir soldat en remplacement de quelque fils de famille.

Balzac ne peut s’empêcher d’introduire l’un des Types qui forment la trame du monde de la Comédie humaine. Taboureau est un paysan inculte qui parvient à s’enrichir en devenant usurier. Il a l’idée d’acheter les semences pour les revendre quand leur prix flambe. Lucide et malin, il fait miel de tout et demande parfois des avis juridiques au médecin.

Parmi les figures masculines du récit, Goguelat, le piéton qui suivit partout Napoléon est montré dans sa solitude égayant pourtant les veillées paysannes de sa version personnelle et légère de l’épopée napoléonienne – de la campagne d’Egypte à la chute de l’empire. Cette partie du roman semble indépendante de l’intrigue et peut être lue comme un répit, une pause dans l’histoire racontée de Benassis. Un autre « conte » se greffe à cette séquence : celui de la bossue et de sa rencontre, dans une auberge où elle doit passer la nuit, avec des détrousseurs de voyageurs. Ces voleurs égorgent leurs victimes et, pour les faires disparaître, les donnent à manger aux porcs.

L’une des grandes idées du roman tient dans le discours sur le mépris des classes possédantes à l’égard des pauvres et la légitime révolte de ces derniers qui les conduisent constamment à vouloir abattre l’ordre qui les domine, les ignore ou les humilie. Pour le pauvre, nous dit le texte, l’ennemi est le bourgeois et le voler « n’est plus un délit mais une vengeance. » Et à force de malheurs conjugués, d’injustices subies, le peuple un jour « renverse le gouvernement pour solder ses comptes à sa manière. » Gardons en mémoire que le Médecin de campagne s’écrit juste après la révolution de 1830. Balzac ne l’accepte pas et comme ses amis carlistes il se moque de Louis Philippe, le roi des Français. Ce roman expose clairement les thèses balzaciennes en matière de gouvernement. Il veut un pouvoir fort, sans suffrage universel - un pouvoir soutenu par une religion puissante et des hommes d’argent soucieux de l’ordre et du respect des lois. Ces idées sont partagées par l’équipe qui seconde l’action de Benassis, ce « Napoléon du peuple », qui se retrouve régulièrement à souper dans la salle à manger que régente d’un savoir faire autoritaire Jacquottte. Il y a le juge de paix, l’adjoint du maire - mi paysan, mi bourgeois -, le curé Janvier et le jeune notaire. Ce groupe solidaire est pourtant traversé par des pensées contraires car les uns sont jeunes et les autres moins. Les uns réfléchissent en avant, les autres regardent souvent en arrière. Ainsi Benassis.

Portrait de groupe.

Dans un premier temps Balzac nous présente les Moreau. Il s’agit d’un vieux couple qui marche dignement. Usé, ridé le visage de ces deux êtres montrait toute la peine du monde endurée toute une vie. « Le travail, la terre à cultiver, voilà le grand livre des pauvres » dit Benassis qui pense que c’est « un vol social que de consommer sans rien produire. » Il apprend à Genestas qu’il a eu l’idée de créer un hospice pour « les laboureurs, les ouvriers, enfin les gens de la campagne » qui à la fin de leur vie se retrouvent seuls et sans ressources.

Cependant le regard qui est porté sur la mentalité paysanne est assez lucide : ainsi l’atavisme des campagnard est pointé tant en ce qui concerne le rapport à la religion qu’à celui, par exemple, de l’hygiène ou de la maladie. Lors de sa tournée Benassis admoneste ainsi une femme qui a continué à nourrir son mari alors qu’il était à la diète. Parce que, dit Benassis « quand un malade n’a rien pris depuis quelques jours, ils le croient mort, et le bourrent de soupe ou de vin. »

Est évoquée également dans le récit la place de l’enfant, de l’enfant mâle, dans la structure familiale. Les garçons seuls sont considérés comme un capital. Plus on en a et plus on est riche semble dire la pensée paysanne. Car le garçon travaille la terre, il est celui qui remplacera le père en en devenant lui-même un. Lors de sa visite à la briqueterie des Vigneau il donne quelques conseils à l’épouse qui attend un enfant. Mme Vigneau est décrite comme une « femme presque élégante » dans ses habits presque bourgeois. Elle respire le bonheur tranquille des parturientes, « elle avait une physionomie heureuse et avenante. » La recette de cet état nous est donnée, elle suit le principe de la réussite et se résume, selon le narrateur, à ces trois mots : Ordre, Economie, Propreté.

Au cours de cette longue randonnée, qui est le lot quotidien du médecin, Benassis a l’occasion de présenter au commandant Genestas Gondrin, un vieux soldat rescapé de la Grande Armée. Ce héros oublié des grattes papiers parisiens vit sans aucun moyen dans le village. L’officier est ému de rencontrer cette relique de l’Empire qui participa à la Bérézina et qui accompagna l’Empereur vaincu dans ses dernières batailles.

Un autre portrait lié à la mythologie de la paysannerie est proposé : le braconnier, Butefer, tout en force et tout en désir de s’en servir. Agile comme une chèvre et fort comme un taureau mais élégamment souple. D’une beauté virile et jeune avec sa « bouche rouge » et sa tête d’aigle, il surprend et trouble Genestas, le vieux militaire fatigué. Comme Benassis, le braconnier a la poitrine large mais il est d’une intelligence sauvage. Dédaigneux des lois, il ne sait que braconner, il respecte cependant le médecin qui lui propose de se mettre en conformité avec la société. Il l’invite à devenir soldat en remplacement de quelque fils de famille.

Balzac ne peut s’empêcher d’introduire l’un des Types qui forment la trame du monde de la Comédie humaine. Taboureau est un paysan inculte qui parvient à s’enrichir en devenant usurier. Il a l’idée d’acheter les semences pour les revendre quand leur prix flambe. Lucide et malin, il fait miel de tout et demande parfois des avis juridiques au médecin.

Parmi les figures masculines du récit, Goguelat, le piéton qui suivit partout Napoléon est montré dans sa solitude égayant pourtant les veillées paysannes de sa version personnelle et légère de l’épopée napoléonienne – de la campagne d’Egypte à la chute de l’empire. Cette partie du roman semble indépendante de l’intrigue et peut être lue comme un répit, une pause dans l’histoire racontée de Benassis. Un autre « conte » se greffe à cette séquence : celui de la bossue et de sa rencontre, dans une auberge où elle doit passer la nuit, avec des détrousseurs de voyageurs. Ces voleurs égorgent leurs victimes et, pour les faires disparaître, les donnent à manger aux porcs.

Deux femmes

Au moment où les deux hommes arrivent chez la Fosseuse, le soir s’installe dans le paysage et enveloppe les maisons d’une lumière tendre.

Le soleil, étincelant de ses derniers feux, jette sur le verre des fenêtres comme des éclats de diamant. Balzac décrit la beauté ineffable de l’endroit encadrant la coquette maison où demeure la Fosseuse. Le secret de cette beauté s’explique par l’harmonie judicieusement établie entre la maison et la nature. Balzac nous apprend qui est ce singulier personnage : la Fosseuse est une orpheline sur laquelle veille Benassis. La relation que le médecin entretient avec elle est sans ambigüité et s’il a un jour pensé à elle comme on pense à une femme, l’idée s’est vite éteinte devant l’innocence de la jeune fille – dans le roman, figure de la chasteté mélancolique mais fantasque et « profondément paresseuse. » Pourtant l’instinct jamais disparu de l’ancien chasseur lui fait dire que la Fosseuse produit sur celui qui la touche un effet dangereusement érotique. Mais Benassis n’est plus qu’un homme de tête, il a abdiqué tout désir, ce « mal social » qui l’a poussé à fuir Paris où il a abandonné son cœur et sa libido.

Ce que Benassis voit désormais en la Fosseuse c’est un être solitaire et fragile qui a besoin de sa protection « paternelle. » Elle a souffert. Elle souffre. Il l’aide. Il la conseille. Il veut lui trouver un mari et, pour cela, la dote confortablement. Comme Bianchon, le célèbre médecin de la Comédie humaine qui recommande à une Dinah de la Baudraye insatisfaite de prendre au plus vite un amant pour retrouver l’éclat de son teint, Benassis sait que cette vierge de 22 ans a besoin de l’amour charnel, et que ce manque, il le constate à chaque fois qu’il lui parle, fait « qu’elle dépérit, victime de ses fibres trop vibrantes, de son organisation trop forte ou trop délicate. » Béatrix, dans le roman éponyme, se débarrasse de sa virginité pour ces mêmes raisons.

Benassis se sent proche de la Fosseuse car il sait qu’il est comme elle, vivant hors de ce monde, en dehors de ses codes et de ses ressorts. La Fosseuse est différente du reste des villageois, elle vit au rythme de ses sensations – tout animales et sans arrière pensées, « son cœur en dehors d’elle. » Elle est décrite comme « une plante dépaysée, mais une plante humaine » vivant toujours dans un mal être qui la coupe parfois de la réalité même de son généreux protecteur. D’emblée il nous est dit qu’elle ne veut pas se marier, qu’elle ne désire pas encombrer un homme ni être encombrée par lui. Un sentiment de liberté primordiale semble dicter ses gestes et sa pensée. Mais au détriment de son épanouissement.

La Fosseuse est décrite : rougissante et intimidée elle se présente sous les traits « d’une jeune fille mince et bien faite. » Son visage rappelle les traits cosaques, sa bouche est grande et petit son menton, ses pieds sont larges et « son teint était pâle comme l’est une herbe flétrie. » Mais, ajoute Benassis « elle est coquette, friande, curieuse ; enfin elle est femme, elle se laisse aller à ses impressions et à ses goûts avec une naïveté d’enfant. » Plus loin dans le récit, sous l’effet sans doute du charme étranger de Genestas, elle apparaitra belle comme une parisienne. Et ce qu’elle aurait pu être - ou devenir - désirable avec ses lignes du corps devinées sous la robe et sa bouche aux lèvres gourmandes. Même si dans la typologie balzacienne son manque de menton laisse supposer chez elle une indifférence aux affaires du sexe.

Pour l’instant sachons qu’elle est le fruit de l’amour - sentiment normalement introuvable chez les paysans, affirme l’auteur - qui a uni ses parents, pauvres journaliers employés à travailler la terre. Très beaux, très sérieux, très heureux ils constituaient l’exception amoureuse du hameau. Le malheur arrive avec la naissance de la Fosseuse, la mère meurt en couches. Ecrasé par le chagrin, le père ne peut lui survivre laissant sans parents une fille qui sera élevée n’importe comment. Elle échappe par miracle aux pièges que lui tend la vie animale de la campagne. Quand Benassis arrive dans la région il la prend immédiatement sous sa coupe et tente de lui redonner ce goût du monde qu’elle semble ignorer. Ce qui lui fait dire, parlant du médecin, « que lui qui guérit les autres, il a quelque chose que rien ne peut guérir. » Elle ajoute innocemment : « quand je le vois, je suis heureuse toute la journée. »

Si la Fosseuse représente la pureté à préserver, l’autre femme du roman, Jacotte, imposante et généreuse, symbolise pour Benassis la mère et la servante, la gouvernante et l’intendante, celle qui, en quelque sorte, le protège de son absence à lui même.

Jacotte fait partie des meubles, si l’on peut dire. Elle travaillait dans cette maison quand Benassis l’a acquise à la mort du propriétaire, l’ancien curé de la paroisse. Dès qu’elle comprend le caractère de son nouveau maître, Jacotte prend les choses en main et devient, dans le logis, « une autorité mixte placée entre le maire et le garde champêtre. » Petite mais active, « modèle du genre cuisinière », elle chantonnait constamment indiquant de la sorte le bonheur qu’elle éprouvait à s’occuper du médecin, qui la laissait entièrement libre dans sa gestion du ménage. Avec raison, d’ailleurs, car on l’a dit, elle savait bien cuisiner - ce qui est peu dire à son propos de son

talent. Elle a l’art d’accommoder les champignons et les viandes, les sauces et les légumes du terroir. Elle sait comment faire pour que tout soit bon dans le cochon et soigne en même temps les fleurs du jardin. C’est une maitresse femme, c’est à dire le condensé moderne du chef cuisinier, du majordome et de la servante – une perle au grand cœur qu’apprécie à sa juste valeur, mais discrètement, l’ancien homme du monde repenti. Jacotte lui en est reconnaissante : elle lui prépare chaque soir son thé - seul accroc à une vie désertée par le plaisir - qu’il boit avant de se coucher.

Au moment où les deux hommes arrivent chez la Fosseuse, le soir s’installe dans le paysage et enveloppe les maisons d’une lumière tendre.

Le soleil, étincelant de ses derniers feux, jette sur le verre des fenêtres comme des éclats de diamant. Balzac décrit la beauté ineffable de l’endroit encadrant la coquette maison où demeure la Fosseuse. Le secret de cette beauté s’explique par l’harmonie judicieusement établie entre la maison et la nature. Balzac nous apprend qui est ce singulier personnage : la Fosseuse est une orpheline sur laquelle veille Benassis. La relation que le médecin entretient avec elle est sans ambigüité et s’il a un jour pensé à elle comme on pense à une femme, l’idée s’est vite éteinte devant l’innocence de la jeune fille – dans le roman, figure de la chasteté mélancolique mais fantasque et « profondément paresseuse. » Pourtant l’instinct jamais disparu de l’ancien chasseur lui fait dire que la Fosseuse produit sur celui qui la touche un effet dangereusement érotique. Mais Benassis n’est plus qu’un homme de tête, il a abdiqué tout désir, ce « mal social » qui l’a poussé à fuir Paris où il a abandonné son cœur et sa libido.

Ce que Benassis voit désormais en la Fosseuse c’est un être solitaire et fragile qui a besoin de sa protection « paternelle. » Elle a souffert. Elle souffre. Il l’aide. Il la conseille. Il veut lui trouver un mari et, pour cela, la dote confortablement. Comme Bianchon, le célèbre médecin de la Comédie humaine qui recommande à une Dinah de la Baudraye insatisfaite de prendre au plus vite un amant pour retrouver l’éclat de son teint, Benassis sait que cette vierge de 22 ans a besoin de l’amour charnel, et que ce manque, il le constate à chaque fois qu’il lui parle, fait « qu’elle dépérit, victime de ses fibres trop vibrantes, de son organisation trop forte ou trop délicate. » Béatrix, dans le roman éponyme, se débarrasse de sa virginité pour ces mêmes raisons.

Benassis se sent proche de la Fosseuse car il sait qu’il est comme elle, vivant hors de ce monde, en dehors de ses codes et de ses ressorts. La Fosseuse est différente du reste des villageois, elle vit au rythme de ses sensations – tout animales et sans arrière pensées, « son cœur en dehors d’elle. » Elle est décrite comme « une plante dépaysée, mais une plante humaine » vivant toujours dans un mal être qui la coupe parfois de la réalité même de son généreux protecteur. D’emblée il nous est dit qu’elle ne veut pas se marier, qu’elle ne désire pas encombrer un homme ni être encombrée par lui. Un sentiment de liberté primordiale semble dicter ses gestes et sa pensée. Mais au détriment de son épanouissement.

La Fosseuse est décrite : rougissante et intimidée elle se présente sous les traits « d’une jeune fille mince et bien faite. » Son visage rappelle les traits cosaques, sa bouche est grande et petit son menton, ses pieds sont larges et « son teint était pâle comme l’est une herbe flétrie. » Mais, ajoute Benassis « elle est coquette, friande, curieuse ; enfin elle est femme, elle se laisse aller à ses impressions et à ses goûts avec une naïveté d’enfant. » Plus loin dans le récit, sous l’effet sans doute du charme étranger de Genestas, elle apparaitra belle comme une parisienne. Et ce qu’elle aurait pu être - ou devenir - désirable avec ses lignes du corps devinées sous la robe et sa bouche aux lèvres gourmandes. Même si dans la typologie balzacienne son manque de menton laisse supposer chez elle une indifférence aux affaires du sexe.

Pour l’instant sachons qu’elle est le fruit de l’amour - sentiment normalement introuvable chez les paysans, affirme l’auteur - qui a uni ses parents, pauvres journaliers employés à travailler la terre. Très beaux, très sérieux, très heureux ils constituaient l’exception amoureuse du hameau. Le malheur arrive avec la naissance de la Fosseuse, la mère meurt en couches. Ecrasé par le chagrin, le père ne peut lui survivre laissant sans parents une fille qui sera élevée n’importe comment. Elle échappe par miracle aux pièges que lui tend la vie animale de la campagne. Quand Benassis arrive dans la région il la prend immédiatement sous sa coupe et tente de lui redonner ce goût du monde qu’elle semble ignorer. Ce qui lui fait dire, parlant du médecin, « que lui qui guérit les autres, il a quelque chose que rien ne peut guérir. » Elle ajoute innocemment : « quand je le vois, je suis heureuse toute la journée. »

Si la Fosseuse représente la pureté à préserver, l’autre femme du roman, Jacotte, imposante et généreuse, symbolise pour Benassis la mère et la servante, la gouvernante et l’intendante, celle qui, en quelque sorte, le protège de son absence à lui même.

Jacotte fait partie des meubles, si l’on peut dire. Elle travaillait dans cette maison quand Benassis l’a acquise à la mort du propriétaire, l’ancien curé de la paroisse. Dès qu’elle comprend le caractère de son nouveau maître, Jacotte prend les choses en main et devient, dans le logis, « une autorité mixte placée entre le maire et le garde champêtre. » Petite mais active, « modèle du genre cuisinière », elle chantonnait constamment indiquant de la sorte le bonheur qu’elle éprouvait à s’occuper du médecin, qui la laissait entièrement libre dans sa gestion du ménage. Avec raison, d’ailleurs, car on l’a dit, elle savait bien cuisiner - ce qui est peu dire à son propos de son

talent. Elle a l’art d’accommoder les champignons et les viandes, les sauces et les légumes du terroir. Elle sait comment faire pour que tout soit bon dans le cochon et soigne en même temps les fleurs du jardin. C’est une maitresse femme, c’est à dire le condensé moderne du chef cuisinier, du majordome et de la servante – une perle au grand cœur qu’apprécie à sa juste valeur, mais discrètement, l’ancien homme du monde repenti. Jacotte lui en est reconnaissante : elle lui prépare chaque soir son thé - seul accroc à une vie désertée par le plaisir - qu’il boit avant de se coucher.

Deux hommes, deux secrets

Benassis racontera, à la fin du récit, sa vie passée, dissolue puis fautive, et cette confession forme en creux la substance du roman, le corps même du récit, sa raison d’être. La rencontre avec Genestas provoque chez lui le désir de dévoiler, enfin, son secret. Il le fait presque avec gratitude, libérant sa conscience et sa mémoire.

Benassis, ancien « viveur » parisien, qui sent « sa vie refroidir », rencontre un jour l’amour, le vrai, celui qui ne ment pas. Evelina est une jeune fille issue d’une famille très religieuse, membre de la très stricte petite église. Elle est belle, cultivée, spirituelle, « façonnée à toutes les obéissances » et, comme lui, infiniment amoureuse. Ensemble ils sont deux « cœurs à battements isochrones. » Le mariage est décidé. Mais Balzac pense autrement car il fait resurgir la vie passée du jeune homme. Une maitresse mourante et désargentée, abandonnée avec un enfant. La famille de la promise scandalisée rompt avec le fiancé et refuse toute explication. Elle le chasse de leur cercle.

Benassis, qui est médecin rappelons-le, choisit à ce moment là de dédier sa vie au Bien au lieu de se tuer ou de s’enfouir dans un cloitre.

On comprend dès lors sa présence dans cette région qui abrite, nous apprend-il, la Grande Chartreuse où il aurait pu demander asile et disparaître à jamais.

Secret pour secret, Genestas avoue le sien. Il est venu voir Benassis pour qu’il examine un enfant qu’il a adopté. Il raconte à son tour son amour pour une jeune juive de Pologne, comment un de ses amis le lui a volé, puis est mort, laissant Judith seule et enceinte. Genestas, toujours amoureux, l’emmène alors en France, veut l’épouser. Mais elle meurt. Il décide de garder l’enfant et de l’élever. Mais en grandissant le gamin développe une sorte d’anémie, ou peut être cette mélancolie de l’orphelin que Balzac avait ressenti dans son enfance. Benassis consent à s’occuper de l’enfant mais à une condition - non dite - : que Genestas épouse la Fosseuse. Et sans le dire, Genestas consent.

Benassis racontera, à la fin du récit, sa vie passée, dissolue puis fautive, et cette confession forme en creux la substance du roman, le corps même du récit, sa raison d’être. La rencontre avec Genestas provoque chez lui le désir de dévoiler, enfin, son secret. Il le fait presque avec gratitude, libérant sa conscience et sa mémoire.

Benassis, ancien « viveur » parisien, qui sent « sa vie refroidir », rencontre un jour l’amour, le vrai, celui qui ne ment pas. Evelina est une jeune fille issue d’une famille très religieuse, membre de la très stricte petite église. Elle est belle, cultivée, spirituelle, « façonnée à toutes les obéissances » et, comme lui, infiniment amoureuse. Ensemble ils sont deux « cœurs à battements isochrones. » Le mariage est décidé. Mais Balzac pense autrement car il fait resurgir la vie passée du jeune homme. Une maitresse mourante et désargentée, abandonnée avec un enfant. La famille de la promise scandalisée rompt avec le fiancé et refuse toute explication. Elle le chasse de leur cercle.

Benassis, qui est médecin rappelons-le, choisit à ce moment là de dédier sa vie au Bien au lieu de se tuer ou de s’enfouir dans un cloitre.

On comprend dès lors sa présence dans cette région qui abrite, nous apprend-il, la Grande Chartreuse où il aurait pu demander asile et disparaître à jamais.

Secret pour secret, Genestas avoue le sien. Il est venu voir Benassis pour qu’il examine un enfant qu’il a adopté. Il raconte à son tour son amour pour une jeune juive de Pologne, comment un de ses amis le lui a volé, puis est mort, laissant Judith seule et enceinte. Genestas, toujours amoureux, l’emmène alors en France, veut l’épouser. Mais elle meurt. Il décide de garder l’enfant et de l’élever. Mais en grandissant le gamin développe une sorte d’anémie, ou peut être cette mélancolie de l’orphelin que Balzac avait ressenti dans son enfance. Benassis consent à s’occuper de l’enfant mais à une condition - non dite - : que Genestas épouse la Fosseuse. Et sans le dire, Genestas consent.

Pour terminer, il faut savoir qu’aucun des personnages du Médecin de campagne ne reparait dans la Comédie humaine. En cela on peut le considérer comme un roman fermé, un roman qui propose un monde rural se suffisant à lui même, avec ses lois et ses projets incarnés par un homme fort qui pourrait servir d’exemple à l’ensemble du pays.

/image%2F1270432%2F20221224%2Fob_ddc87d_retour-a-kristel.jpeg)