L’émergence d’une littérature écrite par des maghrébins (de culture berbère, arabe ou de Juifs non assimilés) correspond à l’émergence d’hommes qui à un moment de leurs parcours ont compris qu’ils pouvaient sortir de leur état de colonisés. Et que pour se libérer et libérer les leurs ils devaient parler, d’abord, comme le recommandait de manière quelque peu angélique.

Jean Sénac : « Avec la colère et le sourire / Et la bonté contagieuse ».

Ce besoin de dire en langue française de la part de ces écrivains, issus de pays arabophones et berbérophones, s’explique par l’histoire politique de ces pays.

L’Algérie, occupée en 1830 devient une colonie de peuplement. La Tunisie et le Maroc sont soumis au régime de protectorats en 1881 et 1912.

Algérie.

Francisation de l’enseignement qui répand la langue, d’abord avec parcimonie, (opposition des colons), puis de plus en plus revendiquée par une frange de la population colonisée qui comprend qu’elle est le seul moyen de promotion sociale. (Jules Ferry : 1881. 1883 en Algérie l’école est permise jusqu’au CEP).

Les écoles s’ouvrent un peu plus à partir de 1914. Peu d’écoles en langue arabe.

Maroc, Tunisie.

Dans ces protectorats, parallèlement à l’enseignement dispensé par les écoles françaises, les jeunes Marocains et Tunisiens bénéficient d’un enseignement en arabe. Collège Seddiki à Tunis. La préférence de l’élite ira aux universités Zitouni à Tunis et Karaouine à Fès.

Peu d’écrivains de langue française au Maroc en dehors de Driss Chraïbi et Ahmed Séfrioui. Aucun en Tunisie à part Albert Memmi.

Ainsi les écrivains maghrébins qui publient de 1945 aux indépendances (1956-1962) sont des hommes qui ont eu la possibilité d’avoir une solide instruction française, et en général, pas d’instruction en arabe. Les modèles littéraires de ces écrivains sont, comme pour les écrivains d’Afrique noire et des Antilles, les auteurs classiques de la littérature française que l’école fait connaître à travers ses morceaux choisis.

Le public.

Qui lisait ces écrivains maghrébins? Pas leurs compatriotes (85 à 90% d’analphabètes avant 1962). Ils sont “ orphelins de vrais lecteurs ” c’est à dire le peuple dont ils sont issus, pour longtemps encore incapable de le lire. Il leur reste le public européanisé ou européen. Le premier public étant restreint, seul le public européen de France demeure; public généralement de gauche qui éprouve de la sympathie pour les mouvements nationaux maghrébins. Ce public est frappé par la violence de ces écrivains (Kateb, Dib, Chraïbi, Memmi) qui ont l’air d’écrire physiquement et non mentalement.

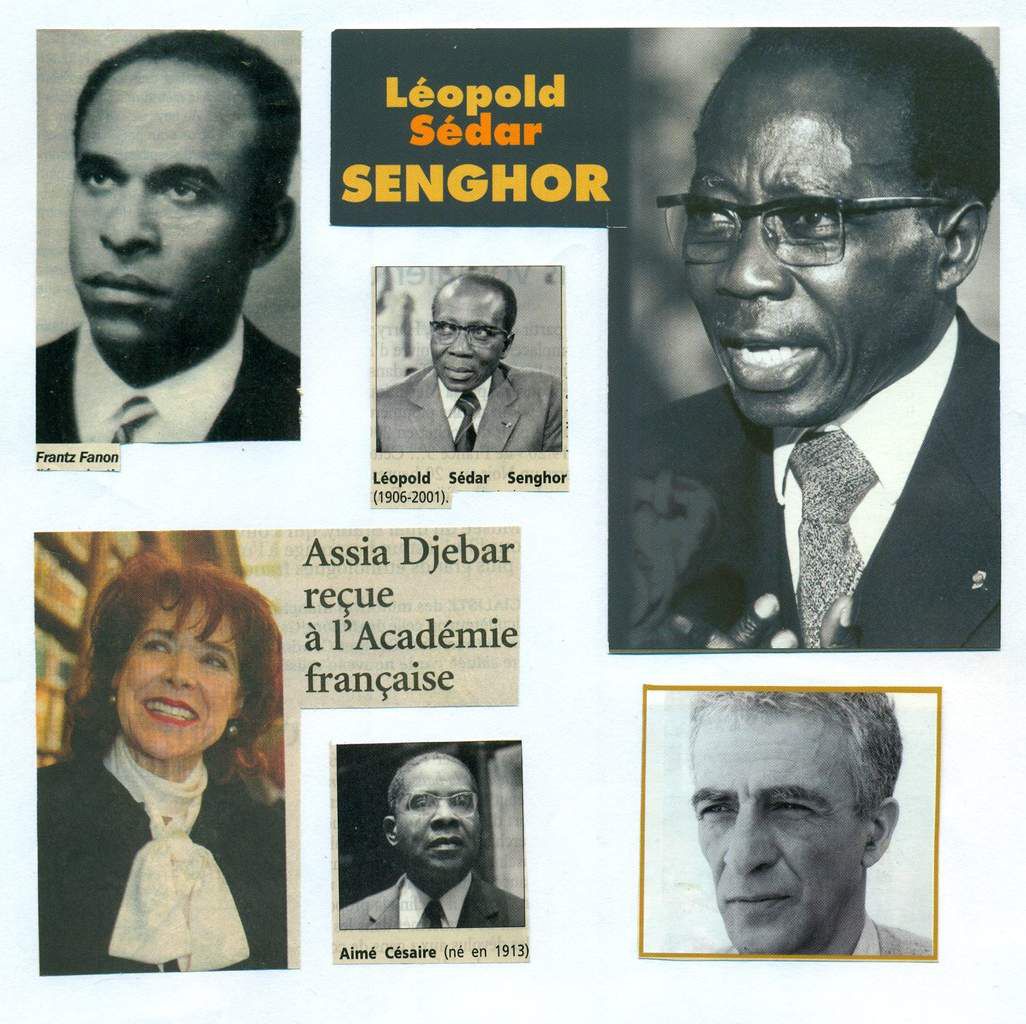

En réalité ce style éruptif est commun à la production littéraire des colonisés. Césaire, Senghor, Damas montrent la même violence, le même rythme bousculé, le même cri que leurs homologues maghrébins. Frantz Fanon, psychiatre martiniquais, parle du “ corps à corps ” de l’écrivain colonisé avec la langue du colonisateur. Cet écrivain, qui se punit lui-même, crie sa révolte et dénonce sa complicité avec la culture et la langue dominante.

Ces romans sont édités à Paris, d’abord au Seuil, dans la collection Méditerranée dirigée par l’Oranais Emmanuel Roblès (1914-1995). Suivent ensuite Plon, Julliard, Denoël, Gallimard, puis pendant la guerre d’Algérie, François Maspero.

Les tirages sont modestes, de 2000 à 3000 exemplaires, à cause de la censure, et de l’actualité.

Ces romans ne sont plus diffusés en Algérie à partir de 1955, un an après le déclenchement de la lutte de libération (1er novembre 1954).

Avant les années 50 une littérature dite d’acculturation et de mimétisme voit le jour. Un nom l’illustre : Jean Amrouche, né en 1906 à Ighil-Ali dans les montagnes de Kabylie. C’est le premier écrivain de langue française de la jeune histoire de la littérature algérienne. Il est « l’hybride culturel » par excellence. Il écrira à la fin de sa vie (il meurt jeune, en 1962) : « La France est l’esprit de mon âme, l’Algérie est l’âme de mon esprit ». Il publie Cendres, 1934 et Etoile secrète 1937, qui sont d’une facture classique et L’Eternel Jugurtha, 1945.

Amrouche est un puriste, au langage abstrait qui bannit tout pittoresque de vocabulaire. Mais il est bloqué dans son oeuvre littéraire par ses contradictions vitales qui laissent, dans ses textes en prose et ses poèmes, apercevoir malgré lui, les tensions souterraines qui agitent son pays natal.

De nationalité française et de religion chrétienne, il représente idéalement l’indigène « assimilé ».

Jusqu’en 1954 on peut lire encore des romans taxés à l’époque de régionalistes ou assimilationnistes parce que empreints d’une nostalgie sans prise avec le temps réel vécu par les colonisés. Mais déjà des textes forts “qui veulent arracher l’homme à son ombre” (Dib) dévoilent le malaise du colonisé. Ils tentent de répondre à cette question fondamentale : « Qui suis-je ? ». La plupart répondent : « Un nom et une patrie ».

Mouloud Feraoun (1913-1962) dans le Fils du pauvre (1950) pose un regard neuf sur lui-même et sur sa société. Les coutumes ancestrales sont passées au crible de la modernité.

Pourquoi sommes nous dominés ? fait-il dire à l’un de ses personnages. A qui la faute ? Nos compatriotes ne veulent reconnaître ni leurs responsabilités ni leurs carences, ajoute-t-il. Ils font le jeu de ceux qui nous dominent.

Dans une écriture linéaire, efficace et presque scolaire, l’instituteur Mouloud Feraoun relate dans les deux romans qui suivent, Les Chemins qui montent et La Terre et le sang, les travaux et les jours d’un village indigène au temps des colonies. Le projet féraounien était de montrer que les colonisés étaient des hommes comme les autres et que leur vie méritait d’être connue. (Edouard Glissant : « Tout homme est crée pour dire la vérité de sa terre. »)

Son Journal (1955-1962), publié après son assassinat et celui de cinq de ses compagnons des Centres sociaux d’Alger (dont Max Marchand) par l’OAS, en mars 1962, est un témoignage d’une haute qualité sur les drames cachés de la guerre d’Algérie.

Mouloud Mammeri (1917-1989) est l’auteur de la Colline oubliée, qui date de 1940 mais le roman n’est publié qu’en 1952, décrit une société figée. Le sommeil du juste (1955) relate l’histoire d’Arezki jeune étudiant qui sous les conseils de son professeur, tente, au lendemain de la seconde guerre mondiale, de vivre à Paris. Il est rejeté. Il n’est pas chez lui. Après avoir brûlé ses classiques il écrit une lettre de rage à son prof. pour expliquer son geste. Il rentre chez lui, mais chez lui ce n’est plus chez lui : il est regardé un peu comme un traître. (A mettre en relation avec Samba Diallo dans L’Aventure ambiguë (1961) de Cheikh Hamidou Kane).

Mammeri avoue les difficultés à entrer dans une langue dont l’esprit lui restait étranger. Le passage d’un monde sacral, imprégné de religion à un monde laïc, désacralisé, fut pour l’un de ses personnages « un traumatisme, une espèce de choc très brutal. »

Mohamed Dib (1920-2003) Romancier, poète et homme de théâtre constant et constructif.

Il entre dans la littérature avec sa trilogie Algérie. Il est d’abord tenté par la préciosité de langage.

La Grande maison (1952), L’Incendie (1954), Le Métier à tisser (1957) que l’auteur, conseillé par Roblès, réécrit de manière plus dépouillée, plus didactique pour rendre l’oeuvre plus accessible au lecteur.

Dib, première manière, est un écrivain engagé qui appelle à la révolution « pour qu’un nouveau jour commence ». Une oeuvre pour lui n’a de valeur que « si elle est enracinée dans le pays auquel on appartient ». Il décrit de façon réaliste la vie quotidienne des habitants de Tlemcen, autant dire de ceux de tout un pays en souffrance.

Réfutant la thèse d’Alexis de Tocqueville qui justifiait certaines conséquences de la colonisation, il affirme que la liberté individuelle est impossible quand son peuple n’est pas libre.

A la parution de L’Incendie, Jean Sénac, poète algérien d’origine française, écrivait : « C’est la sorte de livre qui précède les révolutions ».

Malek Haddad (1927-1978) Nostalgique de la langue arabe qu’il ne connaît pas, il la valorise dans le sentiment d’exil qu’il ressent dans la langue française. Refusant la langue dans laquelle il écrit, il la conteste en essayant d’en jouer. « Chacun de mes poèmes est écrit par un autre ». « Nous écrivons le français, nous n’écrivons pas en français ».

Le Malheur en danger, (poèmes), (1956), Le Quai aux fleurs ne répond plus, (1958), Je t’offrirai une gazelle (1959), Ecoute et je t’appelle, précédé de Les Zéros tournent en rond), (1961).

De 1956 jusqu’après les indépendances, disons 1964.

Période de l’affirmation de soi. L’écrivain, disait Fanon, est « condamné à plonger dans les entrailles de son peuple ».

Une littérature nationale voit le jour. La langue française devenant une arme, cette langue est cassée, malaxée dans le but d’exprimer la tension de l’événement, la crispation de l’instant pour qu’enfin « le colonisé puisse habiter son nom. »

Kateb Yacine (1929-1989).

En 1956 paraît Nedjma. Dans ce roman étoilé, le mythe de l’Ancêtre (c’est à dire le retour à l’Histoire) et celui de la « femme sauvage » sont mis en lumière, magistralement.

La mémoire n’ayant pas de suite chronologique l’auteur mêle dans le récit présent et retour en arrière, comme si le temps « ce long mensonge », dans cette recherche du temps perdu, était enfin retrouvé.

« Etre dans la langue du loup », c’est à dire dans la langue de l’adversaire, Kateb assure que c’est une richesse. Au fur et à mesure que son art s’élabore l’écriture de Kateb devient rayonnante à l’instar de Nedjma, tour à tour l’Algérie, la fleur de sang, l’étoile filante, l’étoile de sang noir, la pierre noire et enfin la fleur de poussière, la fleur carnassière, ou fleur morte dans les fumées du haschich, qui réveille et qui endort.

Symbole même de l’exilé, « l’écrivain errant » se fixe après l’indépendance en Algérie jusqu’à sa mort en 1989. Le plus brillant des écrivains algériens de langue française se met, après 1970, à composer en arabe dialectal des pièces de théâtres. (Mohamed prend ta valise, La guerre de 2000 ans).

Son évolution est significative de son désir de s’attaquer de front à la plus grave contradiction des écrivains de langue française, celle de leur rapport avec le public maghrébin encore en forte proportion illettré.

Comment, en effet, parler des aspirations, des rêves, de la réalité politique, sociale, idéologique et en même temps parler dans un langage compréhensible à un public qui ne sait pas ou qui sait peu lire ?

Comment obtenir, ici ou ailleurs, la plus grande liberté d’expression, la plus grande liberté d’écriture pour l’adresser au plus humble des lecteurs et au monde entier ?

Comment nouer ses racines aux racines de l’Ancêtre ?

D’autres écrivains du Tiers-Monde ont choisi le cinéma (Sembene Ousmane, Lakhdar-Hamina, Merzak Allouache). Kateb, au prix d’une conversion périlleuse a choisi de garder son instrument, l’écriture, et sa voie, le travail de la langue, l’arabe dialectal auquel il intègre, comme le petit peuple qui le parle dans son quotidien, le berbère, le français, l’espagnol, l’italien lui conférant une saveur charnue et audacieusement poétique.

A propos de la langue française Kateb écrit : « Les quelques algériens qui ont acquis la connaissance de la langue française, n’oublient pas facilement qu’ils ont arraché cette connaissance de haute lutte. C’est à ce titre que la langue française nous appartient et que nous entendons la préserver aussi jalousement que nos langues maternelles... ». Il explique sa passion de la langue française. Il se souvient qu’il ne pouvait exprimer son enfance qu’en français. Et au delà, dépassant la période de l'occupation française, l’occupation turque, l’occupation romaine, cette langue lui permettait de récupérer sa culture et son histoire, tout le temps oublié pour atteindre le père fondateur de la grande tribu maghrébine, Keblout, l’Ancêtre.

Le cercle de représailles (théâtre) (1959). Le Polygone étoilé (1966).

Dans des phrases concises ou en de longues rêveries les romans de Kateb rappellent parfois le chant arabe. Les longues modulations de la voix qui monte et les retombées abruptes. « Pour celles et ceux qui ont été berger (es), ils savent ce que je veux dire » dira-t-il dans son dernier entretien

Assia Djebar (1936), la Françoise Sagan algérienne publie La Soif (1957), Les Impatients (1958), Les Alouettes naïves (1967). Ses romans décrivent la naissance du sentiment amoureux, les récits de l’enfance, les relations du couple, l’intimité de la femme et les voix de son corps..

Femmes d’Alger dans leur appartement (1980), L’Amour la fantasia (1985) qui commence ainsi : « Fillette arabe allant pour la première fois à l’école, un matin d’automne, main dans la main du père. »

Recherche textuelle qui plonge dans une mémoire collective et personnelle.

Assia Djebar est également cinéaste, Nouba des femmes du mont Chenoua (1975). Elle insiste dans ce film sur la façon dont les mémoires se construisent grâce à la parole transmise par les femmes, ces « ombres gardiennes. »

Elle est rejointe par l’actualité dramatique de son pays et publie Oran, langue morte (1994) lorsque le dramaturge Abdelkader Alloula est assassiné.

En 1993, Assia Djebar est élue à l’Académie royale de Belgique, au fauteuil de Julien Green.

En juin 2005, elle est élue à l’Académie française. Elle est reçue l’année suivante au sein de la prestigieuse compagnie. Son discours de réception, lu en juin 2006, fait référence à l’antiquité de l’Algérie avec ses grands noms de l’écriture : Apulée, Tertullien, Saint Augustin. Elle y parle aussi de son rapport à la langue française qui lui confère ce « double parler » qui fait la richesse de ses romans. Et de sa blessure de ne pas savoir parler l’arabe classique à cause du monolinguisme imposé par la France coloniale. Elle explique que la quête de ses origines vient en grande partie de cette carence initiale.

Pour Assia Djebar, son entrée à l’Académie équivaut à l’entrée, et par conséquent à la reconnaissance, de la francophonie du Maghreb au sein de la Coupole.

Elle justifie son départ d’Algérie par le fait qu’elle ne pouvait plus enseigner en langue française. Elle se place ainsi, dit-elle, dans le cas de ceux qui préfèrent « s’exiler de leur terre plutôt que de leur écriture. »

Mohamed Dib se détachant de son rôle d’avocat de la cause du peuple choisit la France comme patrie où, jusqu’à sa mort en mai 2003, il continue de se consacrer à l’écriture. Il opère un recul nécessaire afin d’accomplir l’oeuvre qu’il porte en lui. Ses derniers romans sont empreints d’un symbolisme qui fait penser à une quête mystique.

Qui se souvient de la mer (1962) est une oeuvre où l’auteur se veut « accoucheur de rêves ». Deux mondes se partagent l’univers de son roman : le monde d’en bas où sont les forces vives et le monde d’en haut où sévissent les forces démoniaques.

Cours sur la rive sauvage (1964) roman fantastique et onirique où l’auteur « à la recherche de son âme » se soumet à une étrange introspection.

Mouloud Mammeri publie en 1965 L’Opium et le bâton, roman de la désillusion : les révolutions ne sont belles que lorsqu’elles se font. Mais après ?

En 1973 il fait jouer une pièce de théâtre, Le Banquet, qui traite de « la mort absurde des Aztèques ». Son dernier roman La traversée est publié en 1982.

Après 1964, littérature de refus et de remise en question.

On assiste durant cette période à l’officialisation, selon le modèle soviétique, d’une littérature de circonstance, hagiographique, publiée en Algérie par la maison d’édition d’Etat, la SNED.

Mais une littérature plus critique, plus contestataire est éditée à l’étranger, c’est à dire à Paris.

Une écriture nouvelle au rythme vif supplante la forme réaliste de la génération précédente qui s’était imposé une sorte d’obligation de résultat, politique ou autre. Sous l’influence de Kateb Yacine, une écriture du délire mêlant phrases nominales et longues périodes sans ponctuation se généralise. Comme si ces jeunes romanciers disaient « il faut s’affronter soi-même, il n’y a plus d’adversaires étrangers. »

De nouveaux écrivains sont apparus, un public nouveau s’est formé. La scolarisation intensive, d’abord en français, puis bilingue, a pour conséquence que l’arabe qui n’était pas ou peu enseigné l’a été un peu plus alors que le français s’est trouvé plus parlé et écrit que jamais. Autre conséquence : les écrivains de langue française trouvent enfin leur public : ils figurent même au programme des écoles, lycées et universités. Ils accèdent au rang « d’auteurs classiques. »

Jean Sénac, (1926-1973) publie deux ans avant son assassinat, en 1971, une anthologie de la jeune poésie algérienne. Rachid Boudjedra en est le plus connu, mais il fera carrière dans le roman. Dans cette anthologie figure Youcef Sebti poète brillant tué par les islamistes en 1994 et Hamid Skif, aujourd’hui réfugié en Allemagne.

Mourad Bourboune (1938). Son roman Le Muezzin (1968) scandalise. Il est, je crois, toujours interdit en Algérie. Le personnage principal, un muezzin, est bègue et athée. Il n’a foi que dans les apostats. Il faut un autre Livre, clame-t-il. L’Anticoran.

Rachid Boudjedra (1941). Ecrivain délibérément provocateur. Il s’est attaqué dans un style très moderne aux tares de la société algérienne.

La Répudiation (1969), roman longtemps censuré en Algérie, aborde les thèmes de la religion, de l’inceste et du sang - celui de la circoncision, des règles de la femme et de la brutale défloraison pendant la nuit de noce.

L’Insolation (1972), (délire d’un adolescent dont la mère a été violée), Topographie pour une agression idéale (1975) (sur l’émigration et l’exil), L’Escargot entêté (1977) (sur la bureaucratie), Les 1001 années de la nostalgie (1979) (réalisme poétique à la Garcia Marquez). Timimoun (sur le désert).

Fils de la haine, (1993), pamphlet contre l’intégrisme.

Mohamed Dib continue son oeuvre positive et critique. La Danse du roi, (1968), Dieu en Barbarie, (1970), L’Infante Maure.

En guise de conclusion

Le choix de la langue française par les écrivains algériens leur a souvent été imposé par les circonstances.

Ils s’en sont servis comme outil qui devait dire ce qui ne pouvait plus attendre. Ils ont su aimer cet instrument qu’ils ont fait leur, qu’ils ont enrichi par transparence de leurs langues maternelles. Moins audacieux, à part Kateb et Chraïbi, que les négro-africains ou les antillais Senghor et Césaire (agrégés de lettres classiques), d’autant plus emportés qu’ils étaient sûrs de l’usage et dont Sartre disait qu’ils allaient faire « exploser » la langue du colonisateur; à la « retailler » précise Césaire à la mesure de leur colère, de leur espoir.

C’est ce qu’a retenu la génération des écrivains maghrébins venus après les indépendances :

Rachid Mimouni (1945-1994) : Le Fleuve détourné, (1982), Tombéza, (1984), L’Honneur de la tribu, (1989), La Malédiction (1993), De la barbarie en général et de l’intégrisme en particulier, (pamphlet, 1992). Après avoir publié en Algérie, aux éditions d’Etat des romans assez conventionnels, l’auteur décide d’envoyer ses manuscrits aux éditions Laffont qui les publient. Rachid Mimouni est considéré comme l’écrivain de la société algérienne des années 80. Son pamphlet sur l’intégrisme religieux lui a valu des menaces de mort de la part des groupes armés islamistes. Il s’installe au Maroc où il meurt en octobre 1994.

Tahar Djaout (1954-1993) Ses poèmes et ses romans parlent de l’Algérie d’après l’indépendance, ses difficultés, ses injustices, sa mal-vie. Journaliste, il est assassiné en 1994. Il écrit : « Si tu te tais, tu meurs ; si tu parles, tu meurs : alors parle et meurs ! » Les chercheurs d’os, (1984), L’Invention du désert, (1987)

Abdelkader Djamaï, (1948) Sable rouge (1995), 31, rue de l’Aigle, (1998). Fuyant la guerre civile algérienne, il s’installe en France en 1993.

Ajoutons à cette liste Malika Mokkadem, Leïla Sebar, Latifa Benmansour, Amine Zaoui, Nina Bouraoui, Boualem Salsal.

Et dans un autre registre, Yasmina Khadra (L’Ecrivain, (2003), L’Attentat, (2005).

/http%3A%2F%2Fwww.mmediene.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2Fimages%2FYasmina-Khadra.jpg)

- Yasmina Khadra

Cette génération, née juste avant les années 50, a été visiblement marquée par Rimbaud, Lautréamont, Mallarmé et les surréalistes. Ils suivent de près la littérature contemporaine et font aussi référence à leurs aînés, Kateb et Césaire.

Ces écrivains, plus très jeunes, continuent d’écrire en français bien qu’ils aient eu la possibilité d’apprendre leur langue maternelle. Il se trouve qu’ils ont choisi la langue française considérée de plus en plus comme un espace de valeurs. Ce choix leur appartient. Et nous appartient puisque nous les lisons. Pour Mohamed Dib, écrivain d’importance à dimension à universelle, la langue française peut être un stimulant pour la culture arabe. « Les milieux que je décris s’expriment par des foules de proverbes et de sentences. Pour transposer, je me tourne vers les Ecritures Saintes, qui sont familières au public français. Je me souviens aussi de mes lectures américaines, et des traductions de la littérature russe. On trouve chez les Arabes, une façon russe de parler ».

Il essaie de trouver une langue qui se calque sur le mouvement de la pensée. Ce que cherchait, lui semble-t-il, Stendhal.

Tout en essayant de faire une synthèse de ses différents acquis culturels il milite pour le bilinguisme, sinon le multilinguisme. Cette idée, partagée par nombre d’écrivains, si elle était pratiquée, contribuerait peut être à sortir la société algérienne de l’impasse culturelle et identitaire dans laquelle elle se trouve.

Avec le désengagement de l’état en 1988, la presse francophone, berbérophone ou arabophone est libre, vivante et critique. L’édition aussi.

/image%2F1270432%2F20221224%2Fob_ddc87d_retour-a-kristel.jpeg)