Littérature d'urgence, deux générations et une Algérie blessée

J'avoue avoir eu du mal à mettre en forme ce semblant d'introduction au débat qui nous réunit ce soir. Les questions contenues dans l'intitulé de la table ronde : « Littérature d'urgence, deux générations et une Algérie blessée » n'ont pas été aussi simples que cela à saisir, ou du moins, ce qu'elles sous-tendent, de mon point de vue, ne va pas de soi. Comme si leur formulation répétait celles entendues dans les années 50 à propos de la littérature, de sa fonction et de son utilité dans des sociétés en crise. A l'époque, je m'en souviens, c'était: que peut la littérature devant un enfant qui a faim ? Aujourd'hui ce serait: que peut la littérature, l'art en général, devant un enfant que l'on égorge ? On le voit, en à peine un demi-siècle, la question s'est d'un coup chargée, non pas d'un surcroît de tragique, mais d'horreur pure. D'un coup, la question s'avoue, on dirait, intellectuellement et humainement, sans réponse, tant elle paraît impossible. Et pourtant ...

La première génération

Dans les années 50, justement, que se passe-t-il ? Le monde est bipolaire. l'Est et l'Ouest sont symboliquement séparés par le mur de Berlin. Les écrivains algériens assument pleinement une responsabilité qui les place du côté des humiliés et des offensés - ces damnés de la terre. L'Algérie se bat pour son indépendance et ses porte-parole s'engagent à le dire par le roman, le théâtre, la poésie et la peinture. Le contexte mondial est en leur faveur, ils sont les Justes selon Camus, qui luttent contre l'oppression et l'injustice du colonialisme. Ils sont les représentants d'une société déjà blessée, avide de dignité et de reconnaissance. Même s'ils ne sont pas lus par elle, ces écrivains savent en parler parce qu'ils sont issus d'elle. Ils ont vécu l'humiliation qu'ont subie leurs semblables et leurs œuvres, s'adressant d'abord à un public métropolitain, dévoilent "les travaux et les jours" et la peine à vivre d'une humanité longtemps déconsidérée.

Cette génération d'écrivains, de Mouloud Feraoun à Kateb Yacine, travaillait, si je puis dire, dans la clarté. Les camps étaient visibles, l'adversaire connu, le combat noble. Aujourd'hui, autre chose se passe.

La seconde génération

La seconde génération d'écrivains algériens se trouve dans une situation différente; plus complexe et plus cruelle. Le contexte international a changé, le monde est devenu mono polaire. Le Nord gère toute la planète grâce à ses richesses, sa force et son savoir faire.

Le rendez-vous avec la liberté n'a pas eu lieu en Algérie. Une histoire trop lourde pèse sur ses velléités démocratiques: trop de retard, trop d'ignorance, trop d'erreurs, trop de sectarisme, trop d'ambitions personnelles ont mené le pays dans l'impasse sanglante où il se trouve. La voix de l'artiste - voix écrite, peinte, chantée ou filmée - dans ce désert bruyant s'est vue remplacée par une autre voix d'obédience, disons le, religieuse.

Cette perte d'audience de la part d'une parole réfléchie, inventive, contestataire s'explique par le délabrement d'une pensée sociale dû aux carences de la gestion politique, économique et culturelle de l'Algérie. Une pensée en voie de réification expulse naturellement toute tentative de comprendre le monde. Et les vigiles nécessaires que sont les intellectuels sont bannis du clan.

Voyons de plus prés. En l'espace de deux décennies, l'artiste algérien a vu se distendre les attaches qui l'unissaient à son peuple- celui-là même qui devait se lancer à la conquête du ciel et reconstruire l'homme au temps glorieux de la guerre de libération nationale. Préparée par la démagogie populiste d'après l'indépendance, en l'absence d'une réelle culture citoyenne, la démagogie intégriste a eu raison des principes de progrès attribués naïvement aux "masses populaires." Les conditions de vie, caractérisées par une paupérisation généralisée ajoutées à une politique scolaire désastreuse ont fait le reste, laissant libre la voie de l'involution.

Ce gel de la pensée détruit toute idée s'apparentant à la tolérance, au souci de la nuance, à l'acceptation de l'autre. L'intellectuel ainsi piégé devient suspect au regard d'une société qui ne l'envisage plus que, au mieux, comme un hérétique inoffensif, au pire, comme un traître à châtier. Des noms me viennent à l'esprit, aujourd'hui détruits: Alloula le dramaturge, Sebti le poète, Asselah le Directeur de l’Ecole Nationale des Beaux Art d’Alger et son fils étudiant dans cette même école, Djaout le romancier, Mekbel le billettiste, Boukhoubza et Liabés les sociologues, Boucebci le psychanalyste, Benkhenchir le biologiste. La liste est longue, abominablement longue.

L'inédit de cette situation algérienne tient au fait que le penseur n'est plus forcément contraint au silence par le pouvoir. Il l'est par des groupes sociaux ou religieux qui se proclament gardiens d'une morale décrétée indiscutable. Les intellectuels visés par cette nouvelle forme d'inquisition, deviennent par conséquent des martyrs de conflits d'intérêts et non du combat des idées. Ils sont les victimes d'une lutte qui n'est pas la leur. On peut comprendre dés lors le découragement de certains qui n'ont le choix que de se replier sur eux-mêmes pour se perdre dans l'anonymat des minorités inacceptées. Et comprendre pareillement la volonté de certains autres à ne pas abdiquer et chercher ailleurs, quand cela est possible, un asile d'où ils pourront dire que, toujours, le métier d'écrire est inséparable du "métier de vivre". Dans l'urgence ou dans la lenteur, mais debout, à la manière d'Aimé Césaire du Cahier pour un Retour au Pays natal, l'âme ouverte aux rumeurs du monde.

Reste l'inquiétude, partagée, je le sais, par nombre d'entre nous. Non pas celle de mourir, tout être est voué à cet ultime passage, mais celle de cet état insupportable qui s'installe entre la vie et la non vie, où tout se vaut, où tout s'égale dans l'uniformité d'un immense silence. En ce qui me concerne, cette peur est identifiée : c'est cette difficulté, maintenant et peut-être à jamais, à dire, à prendre les mots pour ce qu'ils sont : un matériau à travailler pour bâtir, dans l'entremêlement du labeur et du plaisir, une phrase, une page, un univers. Parce que je crois que la littérature n'est pas le domaine de la vertu, parce que, comme tout le monde, je peux faillir et douter-même et surtout de l'écriture -, je redoute par dessus tout la perte du désir d'écrire, c'est à dire de ne plus avoir de raisons d'exister.

Lyon, avril 1999

Peinture et violence en Algérie

La présente évocation de peintres algériens s'inscrit dans une actualité douloureuse que sans doute plus personne n'ignore. Ce propos devra donc avant tout être entendu comme la marque d'une attention soucieuse adressée aux auteurs d'une activité devenue "dangereuse" en Algérie. Refusant pour la plupart l'exil, ils continuent sur place, dans une liberté volée à la peur, à peindre malgré les menaces qui pèsent sur eux.

Cette peinture ainsi se révèle, peut être à son corps défendant, témoignage des tensions qui fracturent la société. Elle marque l'angoisse et la misère : ces couleurs lourdes, sourdes, parfois cette lumière blanche des rêves qui virent au cauchemar, ces formes inachevées (plutôt en phase de dissolution), paraissent s'imposer aux artistes, et non choisies par eux, comme le prolongement de la déliquescence de l'État dans lequel ils vivent. Le monde qu'ils inventent observe le monde se défaisant qu'ils subissent. Nous assistons à un jeu de miroir, mais un jeu décalé, car l'oeuvre peinte, plus que la photographie, signe les étapes de son élaboration - ses accrocs, ses hésitations, ses dérapages, ses trouvailles, ses absences - en nous impliquant, nous qui sommes de ce côté-là du regard.

Une remarque adventice, qui ne doit pas être tue, peut être tirée de ce constat, même si elle semble hors sujet. L'extrême naïveté politique des pays jeunes, sans véritables principes démocratiques (le cas de l'Algérie le montre hélas bien), les fragilise existentiellement dès la survenue de la première violence contestataire. Ce qui risque d'arriver à ce pays si les protagonistes du conflit ne se ressaisissent pas, c'est son éclatement, c'est à dire, en terme de nation, sa disparition. Et celle de tout art.

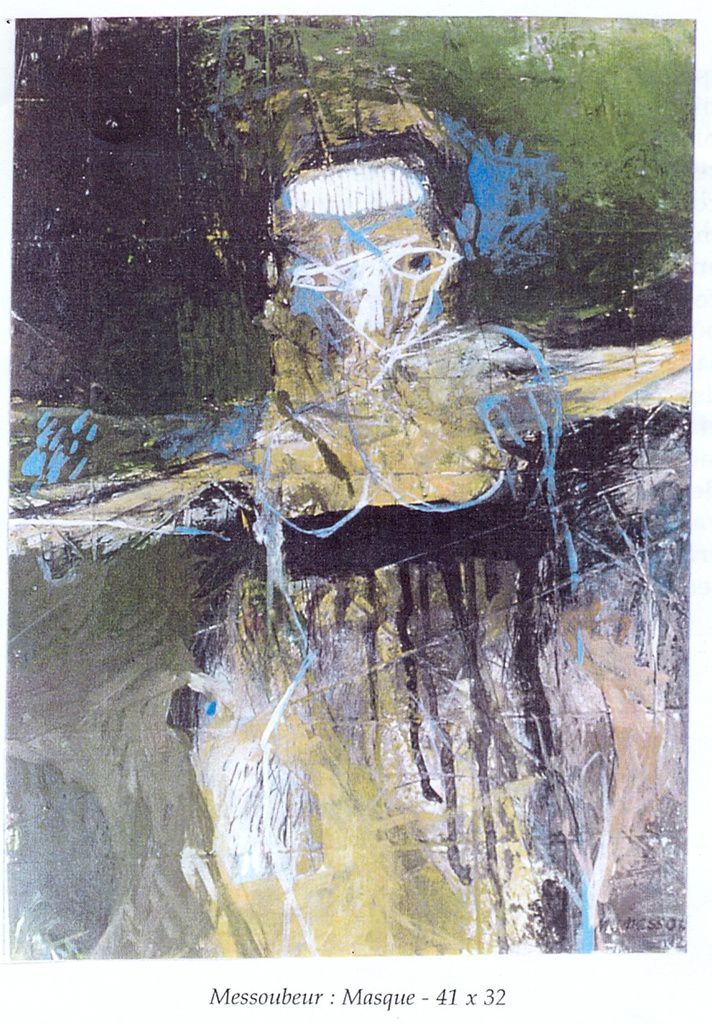

Voici donc des oeuvres qui parlent d'un pays meurtri que des artistes s'entêtent à montrer. Comme s'ils étaient les derniers témoins d'un univers basculant d'où, au bout du compte, ils seraient exclus. A regarder la récente production picturale algérienne, un même désenchantement semble la figer dans une sorte d'attente triste. Jahida Houadef, jeune femme d'allure timide, décrit un ailleurs de couleurs chaudes, habité par des personnages féminins désespérément immobiles, sans promesse d'avenir. Mourad Messoubeur quant à lui crucifie des ombres masquées aux contours familiers. Ces croix qui s'offrent en expiation de quelle faute ? Occupent tout l'espace du regard parce qu'elles occupent tout l'espace de la vie qu'elles procurent.

Sellami, seul peintre saharien, descendant d'anciens esclaves, introduit dans ses oeuvres pour la première fois des modèles noirs traités non plus comme éléments du décor mais comme acteurs dans les scènes qu'il peint. Ses compositions qui sont des "tranches de vie" montrent dans l'éclat de ses couleurs un paradoxal et inquiétant temps en suspens. Denis Martinez, professeur à l'École Nationale des Beaux Arts, actuellement en exil, exhibe ses écorchés qui sont en quelque sorte les figures prémonitoires de ce qui se passe en Algérie. Zoheir Boukerche entreprend avec originalité un travail qui le mène à reconsidérer les notions académiques d'un art appris à l'école. Interrogeant sa propre histoire, il tente d'écouter les propos qu'elle lui tient et s'achemine, solitaire aujourd'hui, vers une peinture pensée et accessible. Sa connaissance du domaine religieux l'a conduit à en faire la matière première de ses toiles (il faudrait dire ses supports) : ainsi Souhouf, Louhate, termes-objets qui relèvent du sacré, accèdent à une réalité plus profane, et par là plus humaine.

Bellakh enfin construit depuis plus de 20 ans une oeuvre noire, fermée à l'espérance, qu'aucune actualité n'a contredite. Peintre littéraire, les passerelles qu'il tend entre son mode d'expression et la littérature sont nombreuses et fécondes : elles permettent cette circulation de sens si précieuse à l'art. L'homme "revu" par Bellakh est décrit sans complaisance, ses impuissances sont dites comme sont parfois indiquées les voies qui lui permettraient de le sauver. Mais là encore, en voyant lucide, il avoue son scepticisme. Le bonheur n'est pas à l'ordre du jour, nous rappelle-t-il d'oeuvre en oeuvre.

Une place particulière est accordée à Baya (que Picasso et André Breton remarquèrent lors de son exposition à Paris en 1947) puisqu'elle est la doyenne des peintres cités. Cette grande artiste, toute de mémoire, persiste à peindre des scènes de légende, mais qu'un présent tragique rattrape avec ses traits sombres, ces épais traits de deuil. Chez elle, la perception naïve du monde recule face aux avancées de la mort.

Bien que la situation vécue par les peintres algériens soit plus ou moins semblable pour chacun d'entre eux, l'expression de leur talent se manifeste d'une manière originale. Du naïf de Baya à la figuration de Sellami en passant par le semi figuratif de Bellakh, la variété des travaux et leur traitement indiquent que leur technique se nourrit d'abord de leur propre vision du monde. Ce sélectif et rapide aperçu de la peinture algérienne, qui insiste sur les conditions actuelles de sa réalisation, ne doit pas occulter son aspect esthétique, c'est à dire sa capacité à séduire. La dimension politique ne saurait à elle seule suffire à créditer cette peinture d'une valeur ajoutée à celle qu'elle est sensée offrir en tant que telle. Cette dimension devient en l'espèce, périphérique, secondaire. Les oeuvres d'art véritables, dès leur achèvement, échappent à leur histoire : seul demeure le lien qu'infiniment elles tissent avec leurs appréciateurs.

Besançon 1995

Deux peintres, encore

Un constat d'évidence: Zerhouni aime le bleu. La façon dont il le traite, le mélange, l'étale sur la toile, le cerne de noir, déclare à chaque instant cet amour. La femme et la mer- qui sont la chance du monde- sont ainsi de scène en scène (même si le titre des tableaux le nie parfois) exposées dans toutes les gammes de ce bleu qui paraît ainsi plus choisir l'artiste que l'inverse. Cette domination chromatique, qui accepte cependant en voisinage les ocres, les verts, les bruns, donne sens-on dirait- à une nostalgie lancinante qu'expliquerait cette impression de tristesse partout présente dans l'oeuvre de Zerhouni. Nostalgie d'un avant, d'un ailleurs, sans cesse rappelée par les fantômes qui peuplent l'univers du peintre.

Une quête affleure aussi et s'impose à travers les formes petites et les tris précis (cette minutie de l'ancien coloriste de galets, de bouts de journaux, de boites de conserve), à la poursuite d'un équilibre à établir, une paix intérieure à installer, une errance (une fuite?) à justifier; des questions, dans tous les cas, en attente de réponses pour ne pas fermer les chemins de la création. Comme si l'objet de peinture de Zerhouni résidait dans ces tentatives de résolution de problèmes toujours surgissants. Le travail qu'expose la Galerie M. en est l'exemple clair: l'exécution des oeuvres par une technique mixte (peinture à l'huile, acrylique, fusain, pastel, gouache); les supports utilisés: toile, carton, contreplaqué, formica, révèlent cet éclatement et, à cet instant, une impossible certitude d'être. Me voici, semble nous dire l'artiste, et ne me voici pas.

La peinture de Belhachemi est délibérément hermétique : elle fuit l'aise. Et ce dédain du confort esthétique (la belle chose bien représentée) la place, je crois, dans l'ordre des oeuvres qui font naître le plaisir de la contrainte.

Le regard se surprend par exemple à chercher sur les grandes surfaces le large trait prévisible; il ne rencontre que des bribes de gestes: hachures, jets, zébrures, brèves décharges, points. Face à cette rétention de l'ampleur, on pourrait craindre un gâchis : on rencontre l'aventure.

Cet espace ouvert à toutes les virtualités, n'offre ici que cette parcimonieuse présence de couleurs, ou de formes, ou d'élans. Des bouts de désirs.

Il est clair que le peintre se soucie peu de l'effet qu'il produit sur le public, et n'attend rien de l'immédiat. Il assume avec une délectation inquiète l'impossible adhésion unanime, mais sait apprécier, en signe d'intelligence partagée, les rares et vraies questions.

Son narcissisme exacerbé, en plus des tensions qui l'habitent et qu'il ne songe pas à dissimuler, a valeur, dans son rapport aux gens, de profession de foi. La détermination qu'il montre à aller au bout de sa démarche dont l'aboutissement serait une "peinture blanche", déroute plus d'un et dérange.

Rageusement introspectif, le travail de l'artiste montre une manière élaborée de peindre, d'une certaine façon suicidaire, qui s'opère par petites touches jusqu'à l'anéantissement et qui donne, à cause de cela, des "envies d'idées".

Moderne dans sa conception de l'art, Belhachemi se situe en porte à faux des canons esthétiques qui prévalent dans l'aujourd'hui algérien. Belhachemi a conscience de cet anachronisme mais refuse de céder. Pour lui, l'artiste ne peut faire preuve de complaisance : c'est aux amateurs de peintures de fournir l'effort de sympathie pour que se réalise l'heureuse rencontre. Dresser en quelque sorte l'oeil, comme on dresse un animal.

Or cette façon d'espérer l'attendu- qui désespère l'impatient- est dévoyée par Belhachemi. Pour lui, peindre c'est créér, c'est à dire inventer la lumière en la recomposant. Et je pense que s'il l'osait, il effacerait toute trace de peinture pour n'en laisser qu'un souvenir musical.

Bien que les toiles qu'il expose en ce moment à la Galerie M. présentent une très perceptible hétérogénéité (tachisme des unes, impressionnismes abstraits des autres, et sur certaines - les toutes dernières - comme des traces éjaculatoires, évoquant le corps à corps érotique qui lie l'artiste à son oeuvre), on sent que toutes s'inscrivent dans un même ensemble qui est celui de l'anti-peinture représentative.

J'aime chez Belhachemi cette audace et cette franchise à contre-courant de la mode.

/image%2F1270432%2F20221224%2Fob_ddc87d_retour-a-kristel.jpeg)